„Antworten sind einfach. Fragen sind schwierig“Mit klingender Münze: Das Label „Care Of Editions“ bezahlt seine Fans für Downloads

19.8.2016 • Sounds – Text: Peter Gebert, Fotos: Benedikt Bentler

Musik von einer Label-Webseite herunterladen und dafür bezahlt werden? Gary Schultz arbeitet seit 2013 auf seinem Label „Care Of Editions“ nach genau diesem Prinzip. Das klingt skurril, ist aber nur ein medienwirksamer Aufhänger für ein Projekt, das weit mehr zu bieten hat. Im Interview erklärt Schultz, was wirklich dahintersteckt. Ein Gespräch über Standards in der Musikindustrie, das Gewicht von Transaktionen und über Musik. Denn natürlich geht es Schultz eigentlich um die.

Meine Bekanntschaft mit Care of Editions nimmt ihren Ausgang an einer Stelle, die für dieses besondere Berliner Plattenlabel womöglich in der Tat eher untypisch ist: bei der Musik. Als mir im Frühjahr 2014 dessen erste Veröffentlichung in die Hände fiel, freute ich mich: Sie stellte sich heraus als die Neuveröffentlichung einer etwas obskuren, längst vergessen geglaubten CD, die mir vor vielen Jahren ans Herz gewachsen war, von Boris D. Hegenbart unter dem Namen „1/Tau“ damals im Selbstverlag produziert. An die Stelle ihres Originaltitels „Hikuioto“ und des speziellen Covers, das die archaische Materialität von handgeschöpftem Papier mit modernem Detail verknüpfte, waren nun ein neuer, zweigeteilter Titel getreten und ein Artwork, das sofort klarmachte, dass die Musik hier in einem ganz anderen Universum wiederkehrt. Jene sprach durchaus immer noch für sich. Leicht editiert fürs Vinylformat, nahmen die Stücke aus kleinen Feldaufnahmen, elementarer Elektronik und japanischen Stimmen, oft subtil rhythmisiert und in radikal pixeligem 9-kHz-Sound fast noch mehr gefangen wie 1997.

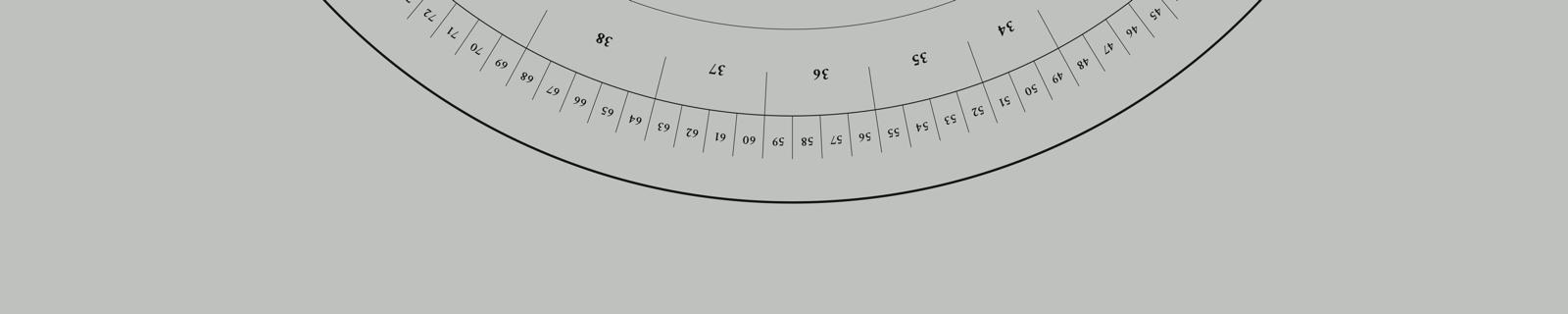

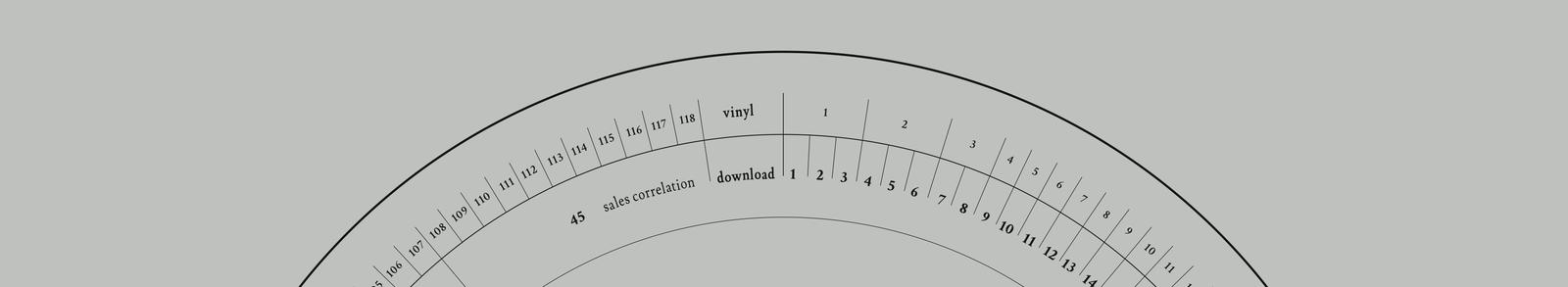

Aber was war das für ein Cover? Die Rückseite beherrschte ein kreisförmiges Diagramm, ähnlich einer Rechenscheibe, zwei Zahlenreihen in Beziehung setzend, die mit „Vinyl“ und „Download“ gekennzeichnet waren. Rätselhafter noch das Frontcover, das zwei Hirsche zeigte, im Ausschnitt einer Teleaufnahme, ihre Geweihe vom Licht mit Samt überzogen. Auch die folgenden Cover – drei weitere Alben waren auf dem Label bereits erschienen – paarten besagtes Diagramm mit einem seltsam hermetischen Bild: Schnappschuss einer Uferszene durch ein Fenster hindurch, das die abstrakte Form eines weißen Rechtecks und eine Art Zugabteiltür in die Landschaft spiegelt. Danach, im Gras, das Rechteck eines zum Himmel gerichteten Spiegels, schießlich das farbige Spiel der Falten und Schatten von Tüchern: Fotografien wie gemalt, von fast zufällig wirkenden Gegenständen. Die Namen der Musiker hinter den drei Alben: Neuland. Sirrende, brummende, atmende Elektroakustik von Scott Cazan; Folk-Ableitungen und Drone aus Viola, Vocals und Rechner von Ezra Buchla; Marc Sabat mit Stücken für Violine zu Morton Feldman und in reiner Stimmung.

Care Of Editions 1/6: [#/TAU] – Boris Hegenbart

Care Of Editions 2/6: Scott Cazan

Care Of Editions 3/6: Ezra Buchla

Care Of Editions 4/6: Marc Sabat

##Negative Money

Care of Editions, das wurde schnell klar, ist kein gewöhnliches Plattenlabel. Besagte Rechenscheibe, die auch die Splash-Page seiner Webseite zeigt, veranschaulicht dessen prominentestes Merkmal: Es bezahlt seine Kunden für Downloads. Genauer: Käufer der Vinyl-Ausgaben finanzieren Downloader der MP3-Dateien. Nach einem ausgeklügelten System schalten Vinyl-Bestellungen im Webshop des Labels sukzessive einzelne Download-Tickets frei, die jeweils mit der Ausstellung eines Schecks an den „Käufer“ des Downloads einhergehen. Der Profit aus 118 Vinylkäufen verteilt sich so auf 45 Downloads, im Wert gestaffelt von 1 bis 45 US-Dollar. Ein Ansatz, der sicher kaum als nachhaltiges Geschäftsmodell dafür taugt, in postdigitaler Zeit als Label mit Musikveröffentlichungen Geld zu verdienen. Es handelt sich hier vielmehr um ein Kunstprojekt, gefördert von der Einstein Foundation und der Graduiertenschule der UdK Berlin. Gary Schultz, amerikanischer Expat und Betreiber des Labels, versteht es als „Performance Piece“, und in der Tat läuft es, einmal in Gang gesetzt, ab wie ein Uhrwerk. Natürlich mit Partizipation des Publikums.

Die Serie von insgesamt sechs Alben, die sich dieser Tage vollendet, firmiert unter dem Titel „Negative Money“, unter dem Schultz auch einen Aufsatz veröffentlicht hat, in dem er das Konzept in größerem künstlerischen und theoretischen Zusammenhang motiviert: alte und neue Fragestellungen zum Verhältnis von Kunst, Markt und Wert, das Pionierwerk von Goodiepal. Ein lesenswerter Text, in dessen Tiefe wir im Folgenden nicht hinabsteigen werden: Zu lesen zum Beispiel auf der Label-webseite (PDF) oder im Online-Magazin eContact!.

In „Dear Gerhard“, einem Text zu Care of Editions in der Ausgabe 8.2 des australischen Kunstmagazins „un“, lenkt Henry Anderson den Blick darauf, wie das musikalische Gepäck Gefahr läuft, zur Nebensache, ja austauschbar zu werden, wenn dessen Vehikel derart in den Fokus gerät. In der Tat entfaltet sich das Label-Gesamtkunstwerk allerdings als hochintegratives Ganzes, in dem auch das musikalische Programm seinen Platz findet. Immer wieder führen seine Elemente zur Uhrenform des Splash-Page-Diagramms zurück, zur Dimension der Zeit: die ephemere Natur der Kunstform Musik, das Spiel mit Klängen in Statik, Wiederholung und Einmaligkeit, die Gegenüberstellung der Vergänglichkeit von Vinyl versus digitaler Kopie, der sukzessive Entzug von Information (von der Webseite entschwinden die Abschnitte zu den einzelnen Releases, proportional je nach Stand deren Abverkaufs) bis hin zur eingefrorenen Immaterialität von Lichtwirkungen, die das Coverartwork durchziehen. Es bleiben aber auch Reste, Leerstellen in der Konstruktion, die das ganze Konstrukt lebendig werden lassen. Diese können Zugang eröffnen wie in meinem Fall die Neuentdeckung einer Lieblingsplatte. Auch darüber wird zu reden sein: über den persönlichen Überhang, eine Art verfemten Teil, wenn man so will, des Kunstwerks.

Wir führten ein sehr langes Gespräch auf dem Tempelhofer Feld in Berlin – im Nachhinein: Wo ließe es sich besser von Leerstelle und Überschuss reden, über Folien wie Batailles „verfemten Teil“, als an einem Ort, dessen Enthebung aus seiner Funktionalität zum kostbaren Gut geworden ist, um das nach wie vor gestritten wird? Das Gespräch entzündete sich jedoch schnell an einem anderen Begriffspaar.

Gerhard (Gary) Schultz, geboren und aufgewachsen in Michigan, ist Musiker und Klangkünstler. Nach akademischer und beruflicher Zwischenstation in Los Angeles lebt und arbeitet er heute in Berlin.

Gary Schultz: Viele Labels würden sich gerne von Standards befreien, die ihnen der Kommerz auferlegt, und einer davon ist der des Genres. Das ist schwierig, denn man braucht ja irgendeinen Bezugsrahmen, sonst ist alles bloß irgendwie „Musik“. Für mich persönlich ist hier die Idee des „Typus“ interessant. Typen tauchen immer wieder in neuem Gewand auf, sind nicht an bestimmte historische Zeiten gebunden, auch wenn sie sich in ihnen immer wieder neu artikulieren. „Experimentelle Musik“ und „Popmusik“ wären die zwei Typen, die mich interessieren.

Popmusik und experimentelle Musik: Die zwei Begriffe, die Schultz aufwirft, kennen und verwenden wir alle, ohne uns im Einzelfall um ihre enorme Unschärfe groß zu kümmern. Das macht es immer schwierig, über ihre Gegenstände Handfestes zu sagen. Es stellt sich heraus, dass für Schultz grade dieses Fehlen von Definitionen oder eindeutiger Kriterien an ihnen anziehend ist, auch auf eine Schärfung anhand von Beispielen lässt er sich nicht ein. Um welche Dynamiken geht es: Pop als „illegitime Kunst“ im Sinne von Bourdieu, breitenwirksam, aber nicht institutionell anerkannt? Geht es experimenteller Musik ums Erkunden neuer Versuchsanordnungen? In einer E-Mail im Nachlauf folgt doch noch, fast nebenbei, eine Klärung der Aspekte, anhand der Musik von Morton Feldman, die den Ausgangspunkt von Marc Sabats viertem Album der Serie bildet.

„Ich glaube, Pop und experimentelle Musik haben beide etwas Rebellisches an sich. Sie versuchen das dominante Paradigma zu revolutionieren, experimentelle Musik eher von außerhalb, Popmusik von innen, wie ein trojanisches Pferd. Pop schleicht sich mit Mitteln des Geschmacks oder mit „gutem Sound“ an, mit Gefälligkeit – das gilt auch dann, wenn diese mit aggressiver Oberfläche daherkommt. Experimenteller Musik ist diese Oberfläche egal, sie konzentriert sich darauf, das Hören umzupolen. Morton Feldman ist für mich eine Art Grenzfall, nicht wirklich experimentell, weil er mit so eingängigen Motiven arbeitet. Vielleicht mag ich ihn dafür umso mehr. Er nutzt sie als leichten Zugang, um so die langen Zeitdauern und die Entfaltung der Patterns ausloten zu können. Das wäre der experimentelle Anteil, wo sich die Aufmerksamkeit auf Aspekte orientieren kann, die ihr zuvor entgingen.“

Diese Neuorientierungen können dann zu einem neuen Paradigma führen?

So ist es. Unser gegenwärtig akzeptiertes Paradigma der wohltemperierten Stimmung ist nicht experimentell, es ist Hintergrund, Teil des Systems. Als man begann, sie zu verwenden, war sie jedoch genau das: Wir können heute kaum ahnen, wie radikal neu und aufregend sie damals wirkte. Damit spielt etwa Sabat, wenn er Morton Feldman in reine Stimmung überführt. Bei der üblichen Vorstellung, dass Musik aus Solostimmen plus Begleitung aufgebaut ist, ist es ähnlich.

In der amerikanischen Musik, Stichwort Minimal Music, hat diese Verbindung von leichtem Zugang und Bruch von Hörgewohnheiten ja Tradition.

Es ist heute sehr schwierig geworden, die beiden Begriffe auseinanderzuhalten. Experimentelle Klischees sind heute zu einer Standardgeste populärer Musik geworden. Wenn man in Berlin heute ausgeht, hört man häufig Hybride aus Pop und experimenteller Musik. Das ist nichts Neues. Ich versuche etwas anderes herzustellen, einen Dialog zwischen den beiden. Es gibt ja heute diese Standardgesten, die wir als Wegmarken dafür erkennen, ob wir Musik als „experimentell“ verstehen sollen oder nicht. Ich sehne mich nach Musik, die diesen Radar unterläuft. Was experimentell ist oder nicht, diese Kriterien müssen sich ja immer erst ergeben. Für Pop würde ich das genauso sagen. Ich glaube, es ist ganz besonders respektlos, seinem Publikum einfach nur das zu geben, was es zufrieden stellt: Hier hast du was du möchtest, also gib uns dein Geld. Lieber gebe ich ihm Werkzeug in die Hand, um das was, wir tun, kritisch zu hinterfragen. Es muss ihm nicht gefallen, aber wir wollen ihm einen Zugang verschaffen.

Mein Eindruck ist, dass die Texte, die über Care of Editions als Label erschienen sind, die Musik vernachlässigen. Es scheint viel leichter, über das Geschäftsmodell zu sprechen. Du hast ein langes, später durch ein kurzes ersetztes Video veröffentlicht, eine Art Labeltrailer, in dem deutlich wird, welch wichtige Rolle tatsächlich die Musik spielt. Du bist selbst Musiker, und in gewisser Weise wird das Label-Modell selbst zu einer Art Komposition.

Keiner der Musiker der ersten vier Alben hat seine Musik speziell für dieses Geschäftsmodell geschrieben. Erst Lucrecia Dalt hat sich intensiv damit auseinander gesetzt, neben ihrer sehr selbstkritischen Haltung ein Grund dafür, dass es so lange gedauert hat, bis ihr Album erschien, das fünfte der Serie. Das hat sich dann im freien Fluss, ihrem Verzicht auf Hooks niedergeschlagen, eine Art des Verlusts des Zeitrahmens.

Jib Kidder ließ sich vom Begriff „Negatives Geld“ wiederum zu verschiedenen Ideen „Negativer Musik“ inspirieren, von denen eine schließlich auf dem letzten Album zu einer Art Übertragung von Lou Reeds „Metal Machine Music“-Mythos in das beispielhaft hybride Noise-Techno-Idiom führte, in einem Setup aus Drummachine und No-Input-Mixing-Board. Für mich spannt sich da ein Bogen, nachdem das Label mit einem Album einstieg, das eindeutig wesentlich älter ist als sein Konzept, nämlich eben einem Re-Release.

Wir wollten damit zu Anfang deutlich machen, dass wir nicht von außen nach Berlin kommen und auf eine konfrontative Art etwas Neues bringen wollen, das nur wir zu können behaupten, sondern mit offenen Ohren etwas aufgreifen, um etwas zu zeigen, das in der Tat schon da ist.

Wen meinst du mit „wir“? Betreibst du das Label nicht allein?

Im Wesentlichen sind daran noch Seth Lower beteiligt, der die Fotos macht, und Seth Weiner, der gestaltet. Von ihm kommt auch sonst einiges an Input, vieles entsteht im Austausch mit ihm. Ich arbeite mit beiden schon seit etwa 2004 zusammen. An Seth Lowers Fotos gefällt mir, wie in ihnen unscheinbare Gegenstände oft eine nahezu ikonische Qualität erhalten, ein Narrativ, nüchtern und zugleich poetisch. Seine Art, den Blick auf das scheinbar Unbedeutende zu lenken, scheint mir zu dem, was das Label ausmacht, gut zu passen.

Da wären wir wieder bei Neuorientierung. Was geschieht denn nun bei einem negativen Preis? Dass man jemanden dafür bezahlt, damit er einem Musik abnimmt, kenne ich bislang nur daher, dass es Geld kostet, unverkauftes Vinyl irgendwann dem Recycling zuzuführen. Das ist eine ganz andere Art negatives Geld als bei euch. Es scheint mir eher eine Art Spielgeld zu sein. Eure Kunden erhalten einen Scheck, und wie du mir sagst, lösen ihn keineswegs alle ein; manche rahmen ihn und hängen ihn an die Wand. Man bekommt nicht so sehr einen Tauschwert als vielmehr etwas Einzigartiges – jeden Scheck zu jeder Platte gibt es so nur einmal, jeder Download hat seinen individuellen Preis, der im Grunde nicht willkürlicher ist als der konventionelle Preis einer Vinylschallplatte, wenn nicht überhaupt von Musik. Erhält der Download über diesen Umweg so etwas wie eine Aura, also im Sinne von Benjamin?

Sobald Geld im Spiel ist, sind die ganzen Fragestellungen und Feinheiten aus dem Kunstdiskurs vom Tisch. Man muss mit diesem nicht vertraut sein, um das Kräftespiel von Geld zu verstehen. Was geschieht, ist dass Geld das Objekt in gewisser Weise mit einer Barriere versieht, mit einer Zeit des Wartens, einer Art Ablauf. Und das ist es, was mir bei digitalem Material sonst fehlt. Ich glaube nicht, dass man für etwas bezahlen muss, um es wertzuschätzen. Aber hier haftet dem Objekt ein zeitliches, vielleicht auch ein räumliches Element an. Digitalen Medien fehlt das sonst.

Schaust du eigentlich nach, ob Leute die limitierten Downloads umsonst ins Netz stellen?

Das tun sie, aber es kümmert mich nicht. Ist es nicht ohnehin besser, für den Download bezahlt zu werden, als ihn bloß umsonst zu bekommen? Für mich ist es ohnehin wichtiger, dass die Musik überhaupt gehört wird.

Das eigentlich knappe Gut ist vielleicht auch nicht das Geld, sondern die Zeit der Hörer. Da komme ich noch einmal auf das Thema Dauer zurück: Dauer, auch lange Dauer, spielt in den Musiken auf dem Label immer wieder eine Rolle.

Aus dem Modell, wie das Label funktioniert, ergibt sich, dass sich seine Musik mit Dauer beschäftigt. Es kommt dazu, dass die Hörer ihren eigenen Anteil an der Dauer beisteuern. Für mich selbst funktioniert das Label da ein wenig wie die Filme „La Jetée“, oder „Twelve Monkeys“: Ein Zeitreisender kehrt zu seinem Kindheits-Ich zurück und lässt es einen Blick auf sein eigenes Vergehen werfen. Diese pseudo-cinematische Wendung schickt die Hörer so auf eine Reise der Suche nach einer zukünftigen Musik, die in der Form des Labels bereits vor ihnen liegt. Inhalt und Rahmen treten da miteinander in Dialog.

Die Tatsache, dass die Webseite mit der Zeit verschwindet, ist in der heutigen Zeit, wo Informationen eigentlich ewig im Netz erhalten bleiben, auch etwas Besonderes. Dass hier Vergänglichkeit eingeschrieben ist, wirkt eigentlich wie ein Schock.

Ein zentraler Aspekt des Labels. Es ist ja nicht nur ein Vertriebsmodell, es ist eine Art Aufführung, es führt sich selbst auf. Es ist ephemer, rückt darin auch der Musik näher.

Meine konkrete Frage zur Dauer: Das lange, eher programmatisch strenge Stück auf Boris Hegenbarts originaler Veröffentlichung nimmt bei dir die B-Seite ein, auf der CD war es sogar noch länger und lag mittig. Mir fiel dabei auf, wie das lange und auch entsprechend anstrengende Stück, das vorher wie eine Richard-Serra-Stahlskulptur mitten im Weg steht, auf die B-Seite gerät, wo es geduldig wartet, bis man sich mit ihm auseinandersetzen mag. Beim Vinyl-Reissue von Heckers "Sun Pandämonium" auf PAN wirkte das ganz genauso. Du hast auch selbst, u.a. im „musicforclouds“-Video, darauf hingewiesen, wie du mit dem Programm der A-Seite des Buchla-Albums auf das lange Drone-Stück der B-Seite vorbereitest.

Wobei das lange Stück bei Hegenbart für mich der Hit des Albums ist! Wenn auch zugleich eine Herausforderung, ja.

Wie die Art der Seitenprogrammierung die Koordinaten von Experiment und Pop in Bewegung setzen kann, fand ich beeindruckend. Aber einer Antwort, wie im Zeitalter des Streamens nachhaltig zu wirtschaften wäre, sind wir bei all dem nicht näher gekommen – die interessiert dich auch gar nicht?

Antworten sind einfach. Fragen sind schwierig. Mir geht es nicht darum, eine Antwort zu geben. Das Label ist, wenn überhaupt, eine Frage – hoffe ich. Auf wirtschaftlicher Ebene wird es auch nicht nur eine Antwort geben, da werden schon diverse Modelle kommen. Wir werfen nur etwas in den Raum. Nicht mal Licht, sondern eher fast das Gegenteil, eine Trübung, ein Tropfen Tinte in einem Medium, das so sehr wie Wasser ist, dass man es nicht wahrnimmt, obwohl es so fundamental ist.

Das von Care of Editions inszenierte Theater um den Erwerb eines Downloads verleiht jenem ein Gewicht, das ihm unter normalen Umständen versagt bleibt. Das Individuelle, das sich in ihm entfaltet, mit dem der Erwerb sich in die Biografie einschreibt, verleiht ihm einen Wert, der die monetäre, aber auch die kunstweltliche Dimension transzendiert: Was ein Kunstwerk taugt, spiegelt sich im Preis genauso wenig wie im persönlichen Bezug, den man dazu hat oder entwickelt. Was macht nun dieses Gewicht aus, das Care of Editions im Verlauf der Transaktion in die Gleichung zurückholt?

Jeder weiß um die Anziehungskraft einer Musik, in die sich die Erinnerungen an eine Urlaubsreise eingeschrieben haben, die sich an ihr nicht mehr weghören lassen, und dabei musikalische Belanglosigkeit genauso überstrahlen wie künstlerisches Verdienst. Mit dem Aufkommen von Portable Audio hat sich dieser Effekt potenziert: An Musiken heften memorable Arbeitswege, Workouts, Hausputz, Nächte. Musik mag sich mehr und intensiver als andere Künste mit unserem ureigenen Leben verknüpfen, auf von pop- oder kunstdiskursiver Relevanz völlig losgelöster Ebene, und dieser Umstand bleibt von jenem Diskurs für gewöhnlich ausgeblendet – ob zurecht, oder wie das zu leisten wäre, mal dahingestellt. Er wird jedoch immer wieder sichtbar. Man erinnert sich so viel leichter daran, wo und wann man Platten erworben hat, von wem warum geschenkt, als daran, wo die zahllosen Files herkommen, deren Kommen und Gehen so beiläufig ist.

Schultz weist darauf hin, dass Files sich infolgedessen auch nicht als Geschenk eignen. Ein Umstand, der unterschwellig mitläuft im Roundtable zum „System Vinyl“, etwa wenn gegen Ende der erste Kauf einer Schallplatte zum Ereignis wird, das deren künstlerischen Wert vernachlässigbar macht. Er findet auch einen besonderen Ausdruck in der Anekdote, die mir mein alter Freund Frederik erzählte: Auf einem Spaziergang mit Besuch von außerhalb kam man ins Gespräch über eine bestimmte Schallplatte, die jener Besuch nicht besaß, die sich im weiteren Verlauf des Spaziergangs jedoch im Sortiment eines Second-Hand-Ladens fand. Der Besuch wollte sie kaufen, Frederik wies ihn darauf hin, dass er sie von zuhause wesentlich günstiger ordern könne. Worauf der Besuch antwortete: Das könne schon so sein, mache aber keinen Sinn, der Erwerb müsse jetzt erfolgen, die Platte sei geknüpft an den gemeinsamen Spaziergang. Musik wird hier zum Souvenir. Zu einem Souvenir, zum Erinnerungsstück wird sie aber überall – sofern sie mit Gewicht versehen ist.

Care Of Editions 5/6: Lucrecia Dalt

Care Of Editions 6/6: Jib Kidder

Auch für Schultz spielt jenseits der vielleicht streng anmutenden Durchkomponiertheit des Label-Konzepts der persönliche Level eine entscheidende Rolle. In der Musik tritt jener zutage im wiederkehrenden intimen Charakter der Musik, im Windspiel der Stimmfragmente und Sinustöne von Hegenbarts Reissue wie in den flüsternden Schattenspielen von Lucrecia Dalts Musik; aber auch im durchaus persönlichen Interesse von Schultz als Musiker an Saiteninstrumenten, Frequenzschichtungen und Stimmungsmodi, die speziell die Alben von Cazan, Buchla und Sabat prägen. Auch die Zeremonie um den Scheck dient der Etablierung einer Eins-zu-eins-Beziehung, einem (wenn auch formalen) Überwinden der Anonymität. Der Prozess, die Dialoge, die sich im Verlauf ergeben können, sind kein Beiwerk, sondern zentrales Element, sie laden die Transaktionen mit Bedeutung auf. Schultz erzählt einen besonderen Fall.

„Einer der ersten Downloads wurde in London gekauft. Meine Bank kann Schecks in sehr vielen Währungen ausstellen, aber nicht in Britischen Pfund. Ich konnte weder aus dem Ausland eine Zahlungsanweisung ausstellen, noch hatte ich Glück mit Bekannten in London. Ich schrieb dem Kunden, dass ich nach London kommen würde, um selbst einen Scheck zu kaufen, sobald sich eine Gelegenheit ergebe. Es stellte sich heraus, dass er an der Kunsthochschule „Central Saint Martins“ forschte, und er lud mich zu einer Präsentation und zum Gespräch mit einigen seiner Studierenden ein. In der Zeit gab ich öfter solche Talks, worum es bei dem Label geht, aber speziell die Diskussionen mit diesen jungen Künstlern hatten ziemlichen Einfluss auf mein Denken, das zu unserem nächsten Projekt führte.“

Eine neue Plattenserie?

„Never-Ending Forever Music“ wird sich mit Streaming beschäftigen. Auch hier wird es wieder darum gehen, die Einzigartigkeit des digitalen Objekts nicht in seinem Inhalt, sondern in der Durchführung seiner Verbreitung zu verorten: Die Musik wird nicht nur die üblichen Vorstellungen von Dauer und Abgeschlossenheit herausfordern, der Kauf wird sie auch nicht dem Käufer, sondern jedem in seinem geografischen Umfeld zum Zeitpunkt des Kaufs zur Verfügung stellen. Dazu werden viele Beiträge kommen, darunter von Catherine Christer Hennix, Kara-Lis Coverdale, Charlemagne Palestine, Steve Roden, Jason Grier, ab Dezember soll es losgehen. Keine Sorge: Es werden auch wieder Platten kommen!