Das Streben nach PopInterview: Roosevelt über authentisches Songwriting, Indie-Ödnis und Clubkultur

30.8.2016 • Sounds – Interview: Benedikt Bentler

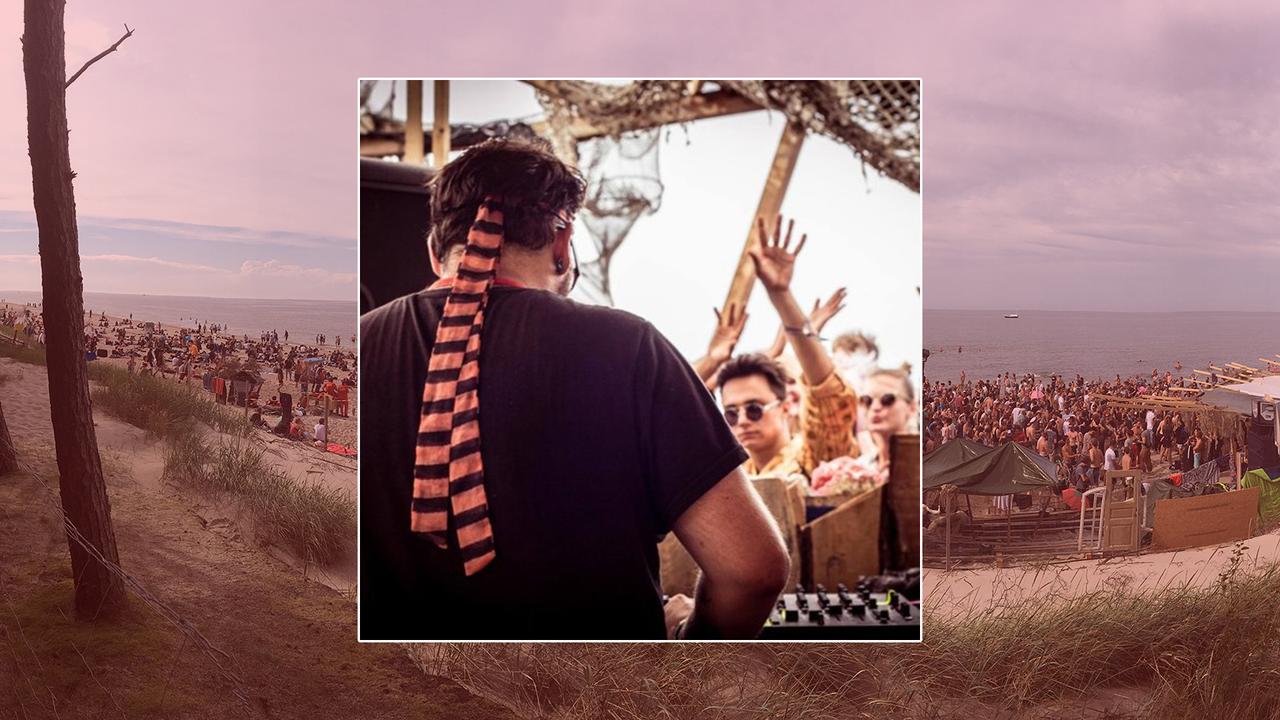

Foto: Benedikt Bentler

Der 26-jährige Marius Lauber hat schon einige Stationen musikalischen Schaffens hinter sich: Einst saß er hinter dem Schlagzeug der Indie-Band Beat! Beat! Beat!, zog dann als DJ durch legendäre Clubs wie Fabric und Panorama Bar und ist nun unter dem Namen Roosevelt als Solokünstler unterwegs. Am Freitag erschien das gleichnamige Debütalbum beim Berliner Label City Slang. In der Platte findet sich jede von Laubers musikalischen Stationen wieder: Bass, Gitarre und Schlagzeug bilden wie damals im Bandkontext die Grundlage. Was dem Instrumentarium entspringt, sind aber Vierviertel und die Power von Clubmusik, dazu eine mit Effekten versehene Popstimme und leichtgängige Synthie-Sounds, die die Grenze zum Kitsch hier und da zu übertreten scheinen. Pop eben. Und das ist ok, Roosevelt will Pop sein. DAS FILTER-Redakteur Benedikt Bentler traf den Kölner zum Interview und sprach mit ihm über sein Album, den Anspruch an Popmusik, Indie-Konzerte und Clubkultur.

Wovon handelt Roosevelt, sowohl der Künstler als auch das Album?

Ich habe das Projekt fast schon aus Trotz gegründet. Ich wollte mir selbst zeigen, wie ein Song klingt, wenn ich alles alleine mache. Das war ein Experiment und fühlt sich immer noch danach an. „Roosevelt“ handelt von einem Hybrid aus Popstrukturen und Clubmusik. Das Album ist sehr bewusst in elektronischer Musik verankert, an der Oberfläche liegen jedoch Popstrukturen, Songs. Ich habe jetzt zum ersten Mal Songs geschrieben, bevor ich überhaupt produziert habe, bin nicht mehr ohne klares Ziel an den Rechner gegangen. Ich glaube das hört man auch. Es geht nicht länger nur um ein bestimmtes Klangbild. Rückblickend würde ich sagen, dass es zum Beispiel bei einem Song wie „Soleil“ nur um das Erzeugen einer bestimmten Sound-Ästhetik ging – nicht um Hooks und Akkordwechsel. Das einmal gezeichnete Bild blieb über den Song hinweg erhalten.

„You fall to the ground just like the sun / ‘Cause when you left, you took your colours with you / To make them last“

Roosevelt, „Colours“

Bist du jetzt Songwriter? Singst du über dich selbst, geht es um jemanden, der aus deinem Leben verschwindet und alle Farben mitnimmt?

So ganz kann man sich davon nicht lösen. Man kann ja nur über Sachen schreiben, die man zumindest mitbekommen hat. Von daher ist meine Musik immer ein bisschen autobiografisch. Aber ich bin ganz bewusst kein klassischer Singer-Songwriter, der Geschichten aus seinem Leben erzählt. Ich glaube, dass meine Texte eine bestimmte Stimmung erzeugen, die im Song vielleicht schon vorhanden ist, aber auf abstrakte Art nochmal verstärkt wird. Ich mag es, wenn sich der Gesang – im Bezug auf Melodie, Text, Produktion und Abmischen – nicht zu sehr in den Vordergrund drängt. Das Instrumental braucht Platz. Trotzdem war mir der Gesang auf dem Album total wichtig. Die Stücke würden sonst auch keinen Sinn machen. Aber die Stimme soll ein Element bleiben, nicht mehr. In Motown-Zeiten hat man ja nur einen von der Band gespielten Backing-Track gehabt. Letztendlich ging es aber nur um den Gesang. Das ist eine Herangehensweise, die bei mir nicht stattfindet. Es passiert ganz oft, dass ich mir zwischen Schlagzeug-Take und Gitarren-Take das Mikro nehme und Gesang einspiele.

Indie-Ödnis

Du hast früher in einer Band gespielt, aber auch aufgelegt. Kannst du den Weg hierher mal kurz beschreiben?

Ich war Drummer bei Beat Beat Beat. Die Band war eher im Indie- und Gitarrenbereich unterwegs, ich habe aber damals am Schlagzeug schon oft 4/4 mit gerader Bassdrum gespielt. Da gab es schon Parallelen zu heute. Trotzdem war ich in dieser Gitarrenwelt verankert und ein Indie-Kid. Dann bin ich nach Köln gezogen und war plötzlich von elektronischer Musik umgeben. Ich habe mich darauf eingelassen und es war total faszinierend für mich, die Energie im Club zu erleben. Dann habe ich einfach angefangen aufzulegen, wodurch dieser Anspruch entstanden ist, beiden Welten zu vermischen. Das ist ja auch nichts Neues. New-Wave-Künstler in den 80er-Jahren haben schon probiert, tanzbare Musik, aber dennoch Songs zu machen. Trotzdem: Für mich war es neu, denn für mich waren das immer zwei getrennte Welten. Das DJ-Dasein hat mir nebenbei total viel beigebracht, zum Beispiel wie ein Publikum auf unterschiedliche Dinge reagiert, das Gefühl von Tanzbarkeit. Sowas lernt man als Musiker in einer Indie-Band nicht.

Hat dich das Indie-Ding irgendwann angeödet?

Ja, schon. Es geht bei Indie-Musik und gerade bei Indie-Konzerten vor allem darum, einfach da zu sein, die richtige Band zu hören. Die sind eher so ein Happening. Im Club hat mich diese Ehrlichkeit im Bezug auf das Feedback des Publikums fasziniert. Als DJ weißt du, ob du deinen Job gemacht hast oder nicht: Wenn die Leute nicht tanzen, hast du ihn nicht gemacht. Als Indie-Band hast du oft nicht gewusst – auch wenn das nicht für Gitarrenmusik im Allgemeinen gelten mag – ob du ein gutes Konzert gespielt hast.

Album bei iTunes

Weil die größten Fans eh in der ersten Reihe stehen und die Band anhimmeln?

Genau. Physisches Feedback hast du bei Gitarren-Konzerten nur selten. Diese Komponente möchte ich aber in meinen eigenen Produktionen und Shows nicht missen. Deshalb ziehen wir Sachen live länger, die Drums bekommen mehr Power. Und obwohl wir mit Band spielen, läuft das fast wie ein DJ-Set ab. Für mich ist das jetzt best of both worlds. Ich fühle mich manchmal wie ein DJ auf der Bühne, weil ich eine gewisse Kontrolle über die Dynamik habe. Dann wiederum gibt es Momente, da fühle ich mich mehr wie ein Band-Musiker. Genau diese Bandbreite will ich.

Ich habe das Gefühl, dass dieser Happening-Charakter, von dem du gesprochen hast, auch in der Clubkultur immer mehr Einzug hält.

Diesen Trend, den DJ als Rockstar zu sehen, kann ich auch nicht wirklich befürworten. Vielleicht hat mir Köln da aber auch geholfen, denn die Clubkultur, die ich dort kennengelernt habe, war eher understated. Ich habe damals bei der „Total Confusion“-Party als Resident angefangen. Das war quasi die inoffizielle Kompakt-Party, Leute wie Superpitcher und Michael Mayer haben da aufgelegt. Die Party gibt’s mittlerweile nicht mehr. Jedenfalls wurde der DJ eher als Dienstleister verstanden. Und die Bühne der Party ist dann auch die Tanzfläche, nicht die DJ-Booth. Das hat mir sehr gefallen. Aber wenn ich in LA groß geworden wäre und diesen EDM-Schub mitgemacht hätte, würde ich vielleicht auch andere Musik machen.

„Es ist doch viel spannender, mit Popmusik etwas zu erschaffen, das größer als die eigene Person ist.“

Denkst du, dass deine Musik nicht auch mit EDM kompatibel sein könnte?

Mir fehlen die Drops (lacht). Ich sehe mich da einerseits zu wenig elektronisch, das Album klingt ja doch sehr nach Band. Aber wenn wir in den Staaten touren, ist es total krass, wie präsent das EDM-Ding ist. Man wird direkt verglichen. Für mich ist das trotzdem eine ganz weirde Bewegung. Typisch Amerikanisch, sich eine Version von etwas zu kaufen und das so als Spektakel aufzubauschen.

EDM bestätigt das Klischee, die USA seien eine Welt aus Plastik.

Und dann verkaufen sie es, als wäre das ihre Erfindung. Allein der Name Electronic Dance Music ist ja schon ein Witz.

Stimmt, aber ich würde behaupten, dass das hier nicht anders ist: Statt EDM heißt es Electro. Wer nicht in elektronischer Musik drinsteckt, spricht von Electro, obwohl das eigentlich was völlig anderes ist. Sprechen wir nochmal über dein Album. Woher kommt dieser Balearic-Einschlag?

Ich hatte nie das Bedürfnis, dunkle oder extreme Musik zu machen. Ich bin in Viersen groß geworden, einer relativ kleinen Stadt am Niederrhein. Vielleicht kommt das daher. Dort waren wir immer im Umfeld von Metal- und Punkbands.

Wie das so ist – im Dorf.

Ja wirklich! Nur Metal und Punk, extrem harte Metalbands teilweise. Mit Popmusik waren wir damals schon die Ausnahme. Ich war schon immer so ein Popschwein und habe anscheinend ein Faible dafür, vermeintlich sommerliche Musik zu machen. Das heißt ja nicht, dass ich ein Set von Marcel Dettmann nicht interessant finden kann, aber meine eigene musikalische Stimme ist eben eher euphorisch. Damit fühle ich mich wohler.

Aus Roosevelt klingen auch die 80er. Trägt die Plattensammlung deiner Eltern die Schuld daran?

Es lief viel Musik, aber ich habe Künstler nicht bewusst wahrgenommen. „Dangerous“ von Michael Jackson habe ich aber ständig gehört. Was mich an Michael Jackson fasziniert hat und mich auch heute noch an Popkultur interessiert, ist das Erschaffen einer Figur, die schon nicht mehr menschlich ist. Michael Jackson, David Bowie – die hatten etwas Außerirdisches. Das halte ich nach wie vor für einen wichtigen Faktor in Popmusik. Es ist schade, dass das insbesondere deutscher Popmusik komplett abhanden gekommen ist. Der sehr authentische Singer-Songwriter ist ja schon fast das einzige Modell des deutschen Popmusikers. Je authentischer, desto besser. Ich finde es total uninteressant, wenn jemand seinen Alltag beschreibt. Es ist doch spannender, mit Popmusik etwas zu erschaffen, das größer als die eigene Person ist. Aber zurück zu den 80ern: Die wurden für mich tatsächlich erst ab 2008 so richtig relevant, als ich angefangen habe, mich für elektronische und Gitarrenmusik gleichermaßen zu interessieren – und für Bands, die in der Mitte dessen liegen, deren Schaffen aber längst zurückliegt: Talking Heads, aber auch West-Coast-Sachen aus den 70ern wie die Doobie Brothers.

Wie sieht dein Studio aus?

Ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr mein eigenes, digitales Studio in Köln – mit Interface, Logic und meinem Rechner. Aber ich versuche mehr und mehr, den PC als Mischpult zu sehen. Man hört auf dem Album, dass ich nicht mehr so viel am Rechner sitze, Sachen loope und Samples nutze. Ich bin mehr auf analoge Instrumente gewechselt und die meisten Stücke des Albums basieren letztendlich auf Schlagzeug, Bass und Gitarre. Klar habe ich oft eine Snare aufgenommen und die gesampled, aber ich wollte schon, dass der Sound zunächst im Studio passiert. Was Synthesizer angeht, habe ich zwar viele analoge, aber auf dem Album kamen trotzdem viele Plugins zum Einsatz. Ich bin sogar wieder ein bisschen weg vom Analogen, weil ich gemerkt habe: Es gibt digitale Tools, die einem das Leben sehr viel einfacher machen. Und wenn ich den Unterschied selbst nicht höre, dann muss ich mich auch nicht mit einem alten Gerät quälen, das ständig in die Werkstatt muss. Klar, das Knarzen des Filters aus dem Korg MS-20 bekommst du mit einem Plugin nicht gut hin. Aber viele Synthie-Flächen auf „Roosevelt“ sind mit Plugins entstanden. Sagen wir es so: Ich weiß, wann ich analogen Input brauche, aber ich bin großer Fan von ganz vielen digitalen Tools.

Best of both worlds.

Mal wieder (lacht).

Du hast ja selbst auch schon in der Panorama Bar gespielt. Kannst du dir vorstellen, dass dort ein Track deines Albums läuft?

Ich glaube, die Panorama Bar wäre die falsche Umgebung. Der Instrumental-Track „Daytona“ ist zum Teil so arrangiert, dass es sich anfühlt, als würde man die Tür zum Club kurz aufstoßen und gleich wieder schließen. Für die Panorama Bar haben wir die Remixe: Prins Thomas und Tyler Pope von LCD Soundsystem haben einen gemacht. Von Tobias Thomas, der ein guter Freund von mir ist, kriege ich aber ständig Videos, wie er „Night Moves“ im Club spielt. Anscheinend geht es doch. Vielleicht ist das der Track, der am ehesten passt.

Der wäre auch meine Wahl. Beschäftigst du dich mit aktueller Popmusik im Allgemeinen?

Ich habe einen relativ guten Überblick. Ich hatte auch noch nie diese Antihaltung, die andere im Bezug auf Pop entwickeln. Überraschenderweise haben ja auch Künstler, die selbst Popmusik machen, eine solche Antihaltung. Die trauen sich dann nicht, den letzten Schritt in diese Richtung zu gehen, weil sie geradezu Angst davor haben, zu poppig zu klingen. Mir war das nie im Weg. Im Gegenteil: Ich habe fast immer schon versucht, die poppigste Musik zu machen, die ich hinkriege. Viele verstehen das Wort auch falsch, für die liest sich das in einer Kritik gleich negativ. Ich hingegen strebe danach.

Morgen spielt Roosevelt im Rahmen des Pop-Kultur Festival im Huxleys Neue Welt in Berlin anschließend beginnt die von uns präsentierte Tour. Ticketverlosungen folgen. ;)