Water Works – Geschichten aus Südafrikas (Wasser)kriseTeil 8 | Robben Island

7.10.2020 • Gesellschaft – Text & Fotos: Julia Kausch

Robben Island

Wasser ist in Südafrika nicht nur knapp. Es ist auch Symbol der Trennung und der Isolation. Auf Robben Island, draußen im Atlantik in Sichtweite des Tafelbergs, saß nicht nur Nelson Mandela im Gefängnis. Die Insel wurde zum Symbol der Freiheit und der Apartheids-getriebenen Vergangenheit. Julia Kausch blickt auf die Geschichte des „Manns mit vielen Namen“ – und die der Gefängnis-Insel. Und wie das Land Wasser nutzte, sich seine eigene Legitimation hinzustellen, die zum Glück heute der Vergangenheit angehört.

18 Jahre Steinerollen auf Robben Island

„Es scheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist“, sagte Nelson Mandela einst. Wie sich herausstellt, führen nicht alle Wege nach Rom, die meisten in Kapstadt gehen nur steil nach oben. Und von da ist die Aussicht bekanntermaßen am schönsten.

Bewaffnet mit mehreren Pfeffersprays und einer Tasergun, die schon allein wegen ihres Geräuschs furchteinflößend ist und deshalb gegen Überfälle vor Baboons oder anderen Angreiferinnen doch zumindest scheinbar vorbeugende Wirkung hat und den Hike merkwürdig beflügelt, lassen wir das Auto an der Tafelberg Road (so heißt sie tatsächlich auf Afrikaans) zurück. Es ist der 18. Juli, „Nelson Mandela Day“, den wir am Vorabend schon einmal begossen haben. Ich fühle mich wie der graue Nachmittag, an dem wir unseren Hike starten: ein bisschen verkatert und nicht ganz sicher, ob meine Lethargie und die Wolken gleich aufbrechen oder ich weinend vom Regenguss den Berg hinabgespült werde. Schon die ersten 30 Minuten schmerzen in den Oberschenkeln. Es ist Winter, aber weil wettertechnisch in Kapstadt zu jeder Zeit vier Jahreszeiten kalkuliert werden wollen, zieht das Grau schnell ab und enthüllt den dahinter liegenden Himmel im strahlenden Blau. Die afrikanische Sonne ballert nun mit ganzer Kraft auf uns hinab. Ich beginne zu schwitzen, will mir aber vom vornächtlichen Exzess nichts anmerken lassen. Wenigstens der Alkohol, denke ich, ist hoffentlich schnell ausgeschwitzt. Vielleicht rollt es sich dann leichter den Berg hinauf? Kater verflogen, einfacher wird es trotzdem nicht. Wo nach 30 Minuten der Lauf-Groove gefunden und normalerweise leicht wie eine Nadel in der Vinylrille gleitet, zieht die Strecke, am Contour Path angekommen, erst richtig an. Wo die Diamantnadel beim Stolpern nur auf Staub trifft, rollen kleine Felsen über meine Wander-Sneaker und von dort über meine Knöchel oder gleich in die Schuhe. Paul Simon singt sanft in mein Ohr: „Diamonds on the soles of her shoes.“* I wish. Vielleicht muss ich nur fest genug daran glauben.

Der Glaube versetzt Berge

Die Andacht fand jeden Sonntag statt, schreibt Nelson Mandela. In einem multikulturellen Land wie Südafrika kamen dabei so einige Konfessionen zusammen! Die Häftlinge konnten diesen zunächst von den Zellen aus folgen, später durften sie auch in den Hof, um daran teilzunehmen. Obwohl er selbst Methodist war, nahm Mandela an allen Gottesdiensten teil. Vielleicht hat ihn sein Glaube und die damit verbundene Hoffnung durch die jahrzehntelange Haft getragen? Der Glaube an das südafrikanische Volk als eine Einheit? Vielleicht. Insgesamt 18 Jahre lang war er auf der Insel im Atlantik gefangen, die das gleichnamige Hochsicherheitsgefängnis für politische Gefangene und andere Häftlinge beherbergte. Die restliche Zeit seiner insgesamt 27-jährigen Haft verbrachte er in Pollsmoor und im Victor Verster Prison.

„Wir stemmten einen Felsblock den Berg hoch, nur damit er anschließend wieder hinunterrollte. Und doch besserten sich die Verhältnisse“, schreibt Nelson Mandela in seinem Essay zu Robben Island. Sisyphusarbeit, die sprichwörtlich in den Sprachgebrauch verschiedenster Kulturen übergegangen ist, entsprang der griechischen Mythologie: Sisyphos, König zu Korinth und gerissen wie ein Fuchs, wird in Homers Odyssee dazu verdammt, auf ewig einen Felsblock den Berg hinaufzurollen. Der Grund für die Deppenaufgabe variiert dabei ganz nach Tradition der griechischen Mythologie von Autor zu Autor: literarische Freiheit und Unschärfe. Aber zurück zu Sisyphos: Kurz vor dem Gipfel, dort wo es dem Mythos nach am steilsten ist, konnte er dem Gewicht nicht länger standhalten, sodass der Fels den zuvor erklommenen Weg wieder hinunterrollte. Unten angekommen, startet er von vorne. Und so weiter. Scheiße gelaufen? Steinerollen ad absurdum.

Tafelberg

Es ist ein langer Aufstieg nach ganz oben hinauf auf den Tafelberg, scheißegal welche Route man wählt. Kasteelspoort, der längste Hike, startet am Pipe Track, der über die Tafelberg Road erreicht werden kann, der Blick westlich gen Atlantik gerichtet – Robben Island im Rücken führt der Weg nach Süden. Die Straße etwas hinauf beginnt der kürzeste Aufstieg direkt auf die flache Spitze: Platteklip Gorge, liebevoll „stairmaster“ genannt, ist damit schon in seiner ganzen Pracht beschrieben. Er erinnert eher an Frodos Treppenaufstieg in „Der Herr der Ringe“ als an einen der Naturgewalt angemessenen Wanderung auf eines der natürlichen Weltwunder. Nummer drei in der am Bindfaden aufgereihten Möglichkeiten: India Venster, also Afrikaans für Indien-Fenster, benannt nach zwei Strebepfeilern, deren Umrisse so aussehen sollen, wie Vorderindien. Der vielleicht härteste Hike nach oben startet ca. 50 Meter neben dem Cableway und führt an der Kloof Corner vorbei: Ambitioniert und ganz nach Mandela fällt die Wahl auf Option drei. Alles für die Aussicht. Der Weg führt zunächst unter dem Cable Car entlang, der Blick meist auf den Berg vor uns gehaftet, hin und wieder jedoch auf das Stadtzentrum Kapstadts – kurz CBD – zurückgeworfen.

Seit 1964 saß Mandela auf der Insel im Atlantik fest. Allein in einer kleinen Zelle, nutzte er die Jahre auf Robben Island, um seinen Abschluss in den Rechtswissenschaften voranzutreiben. Und um zu schreiben. Die Häftlinge taten dabei alles, um an aktuelle Informationen zu kommen. So schreibt Mandela, dass Eddie Daniels, ebenfalls Antiapartheid-Aktivist, während einer Andacht eines farbigen Predigers namens Bruder September das Schweigegebet mit geschlossenen Augen ausnutzte, um nach vorne zu schleichen und die Zeitung Sunday Times aus der Aktentasche des Geistlichen zu klauen. Ein anderer Geistlicher, Reverend Scheffer von der niederländisch-reformierten Missionskirche, der laut Mandela die meisten Afrikaander angehörten, brachte die Häftlinge dagegen zum Lachen, indem er das Xhosa-Wort Ngabelungu falsch aussprach. Wie Mandela schreibt, heißt es soviel wie: Die Weißen tragen die Schuld. „Seine Botschaft lautete: Wir sollten auch vor unserer eigenen Tür kehren und die Verantwortung für unser Handeln übernehmen – eine Überzeugung, der ich aus vollem Herzen zustimmte“.

Einen zumindest in der Theorie beständigen Informationsfluss gab es für Mandela außerdem durch sein während der Haft wieder aufgenommenes Studium der Rechtswissenschaften an der University of London. Die Bücher der Leseliste bestellte Mandela über die South African Library: Das ohnehin hinkende südafrikanische Postsystem, die absichtlich langsame Ausführung der Bestellungen und die Tatsache, dass die Bücher auf eine abgelegene Insel geliefert werden mussten, führten zu horrenden Verspätungen. Die Bücher trafen also nicht selten erst nach Ablauf der Leihfrist auf Robben Island ein und gingen direkt mit dem nächsten Boot zurück aufs Festland. Späße und Schikanen wie diese waren für Häftlinge keine Seltenheit. „Während dieser langen, einsamen Jahre wurde aus meinem Hunger nach Freiheit für mein eigenes Volk der Hunger nach Freiheit aller Völker, ob weiß oder schwarz“, schreibt er in seinen Memoiren „Der lange Weg zur Freiheit“. Nicht nur die Unterdrückten, auch die Unterdrückenden müssten befreit werden. „Ein Mensch, der einem anderen die Freiheit raubt, ist ein Gefangener des Hasses“, schreibt er. Wie kehrt es sich also vor der eigenen Tür? Genauso. Der Glaube versetzt noch lange keine Berge, bringt er aber zumindest Felsen ins Rollen.

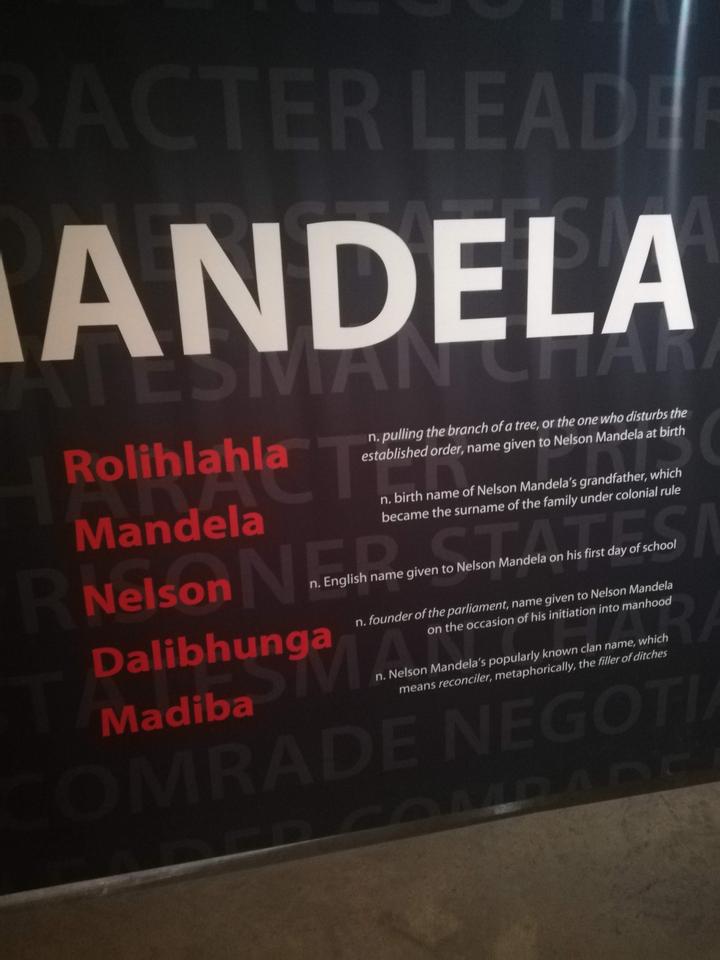

Der Mann mit vielen Namen

Schon zu den Daten in seinem Pass gibt es Unstimmigkeiten. Als Mandela am 18. Juli 1918 in Mvezo, einem kleinen Dorf bei Mathatha, der Hauptstadt der Transkei, geboren wurde, hätte man lange Nelson brüllen können und damit höchstens für viel Verwirrung gesorgt. Mandelas eigentlicher Name ist Rolihlahla, was in Xhosa soviel heißt wie „den Ast eines Baumes rausreißen“ oder: „Unruhestifter“. Mandelas Geburtsjahr fällt auf das Ende des Ersten Weltkriegs, der mit dem Ausbruch der globalen Influenza-Pandemie einherging. Gefolgt von der Teilnahme einer Delegation des ANC (African National Congress) am Versailler Friedenskongress, die erstmals auf globaler Ebene auf Missstände des afrikanischen Volks in Südafrika aufmerksam machte, wie Mandela in seiner Autobiografie erklärt. Von alldem dürfte jedoch in Mvezo wenig spürbar gewesen sein. Das Leben drehte sich für den jungen Mandela im Wesentlichen um Stockkämpfe mit den anderen Kindern des Stammes: „Ich bin Angehöriger des Madiba-Clans, der nach einem Thembu-Häuptling benannt ist, der im 18. Jahrhundert in der Transkei herrschte. Oft spricht man mich mit Madiba an, meinem Clan-Namen, was als respektvolle Bezeichnung gilt“, so Mandela. Gerade nach seinem Tod fand dieser Name immer mehr Anklang. Seinen christlichen Namen, Nelson, erhielt er von seiner Lehrerin Miss Mdingane an seinem ersten Schultag in Qunu: Die britischen Kolonialisten konnten – nein wollten! – afrikanische Namen nicht aussprechen.

Also: Nelson, was soviel bedeutet wie Sohn des Neil. Oder auch: Champion. Zwar war das Land zu diesem Zeitpunkt bereits eine Union, die britisch-koloniale Vorherrschaft hielt jedoch bis 1961 an. Weitere Namen Mandelas sind Tata – Xhosa für Vater – Khulu – eine Kurzversion von Großvater, was in diesem Zusammenhang soviel wie „der Große¶ bedeutet – oder Dalibhunga, ein Name, den Mandela zu seinem 16. Lebensjahr in Zuge seines Übergangsrituals zum Erwachsenenalter erhielt. In der Xhosasprache heißt das soviel wie „Gründer des Rates“ und „Initiator des Dialogs“. Prophetisch.

Um einer arrangierten Ehe zu entkommen, floh Mandela nach Abschluss der Schule von Qunu nach Johannesburg, das heute liebevoll Jozi genannt wird. Im Township Alexandra, neben Soweto einem der bekanntesten und zugleich berüchtigtsten Slums, lernt er Armut kennen: Die Schotterstraßen, rechts und links von Abfall und unterernährten Kindern gesäumt, sind Zeugnis der Gleichgültigkeit des südafrikanischen Staats, wie Mandela schreibt. Er begann sein Studium der Rechtswissenschaften an der University of Witwatersrand, wo er sich dem ANC anschloss und Teil der Antiapartheidbewegung wurde. 1952 verließ er die Uni ohne Abschluss. Seine Festnahme folgte zehn Jahre später: Mandela, nun unter dem Namen David Motsamayi (David der Läufer) als Gärtner und Koch auf einer Farm ausharrend, machte sich ohne Dokumente auf Reisen durch Afrika und wurde im selben Jahr zusammen mit anderen Antiapartheidaktivisten in Howick, Natal, unter anderem wegen Anstiftung zum Streik hochgenommen.

In einem Land vor unserer Zeit?

Wenn es einen Abend gibt, der dazu verdammt ist, jede Erwartung zu enttäuschen, dann muss die mit Augenrollen im Chor gebrüllte Antwort Silvester lauten. Antiklimaktisch startet also jedes Jahr in geballter Enttäuschung der zuvor antizipierten, „diesmal aber wirklich die Party des Jahres“-Ekstase und obendrauf meist anschließendem Kater. Das Jahr 2020, selbst Inbegriff von antiklimaktisch, startet demnach großartig: Am 28. Dezember fliegen wir mit einer Gruppe von Freunden nach Johannesburg. Dort kommen wir in der, man kann es nicht anders sagen, Weißengegend Highlands North unter. Johannesburg unterscheidet sich insofern von Kapstadt, als dass alle Mauern etwa doppelt so hoch sind und jedes Haus damit einem Hochsicherheitstrakt gleicht. Dennis Therouxs Dokumentarfilm für die BBC „Law and Disorder in Johannesburg“ erscheint gleich viel plausibler, sobald man einen Fuß aus dem Flughafen O.R. Tambo setzt.

Silvester startet diesmal etwas früher: Schon am 30. Dezember beginnt das Festival „AFROPUNK“, das an verschiedenen Standorten wie Brooklyn, Paris oder eben in Johannesburg stattfindet. Music, Fashion, Art, Activism fasst das überwiegend Schwarze Festival direkt zusammen: ein Ort, an welchem Rassismus und Sexismus keinen Platz haben. Ich bin eine der wenigen weißen Frauen auf dem Festival am Constitution Hill, einem ehemaligen Gefängnis, das heute als Museum der Geschichte Südafrikas dient und zugleich Sitz des Verfassungsgerichts ist. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Joe Slovo, Albertina Sisulu und Winnie Madikizela-Mandela sind einige der unzähligen Menschen, die hier zeitweise inhaftiert waren. Kaum ein Ort könnte also passender für ein Festival sein, das die Schwarze Kultur, ja alle Kulturen, so offen zelebriert und dabei globale Grenzen überschreitet. Braucht es das heute noch? Wohl mehr denn je.

Die räumliche Teilung von whites und nonwhites, arm und reich, ist nicht nur in Südafrika weit verbreitet. Die USA wandten beispielsweise das Prinzip der Homophilie an, um ihre Segregationspolitik scheinbar wissenschaftlich zu fundieren. Solcherlei Vorwände brauchte es in Südafrika nicht: Seit 1913, als der „Land Act“ in Kraft trat, mussten Schwarze und sogenannte Coloreds in separaten Gebieten unterkommen – eine physische Teilung, die 1923 mit dem „Native Urban Areas Act“ bestärkt wurde. Zwar wurde nach Abschaffung der Sklaverei auch die Arbeit schwarzer und dunkelhäutiger Arbeiterinnen vergütet. Der Lohn jedoch war verschwindend gering und eher symbolisch. Zum Arbeiten durften sie fortan in die weißen Viertel kommen, um anschließend in die für nonwhites ausgewiesenen Townships zurückzukehren. Schon vor der offiziellen Einführung der Apartheid waren Grundzüge dieser Trennung systemisch integriert. Mit dem Wahlsieg der Nationalisten 1948 wurde Trennung auf Grund von Rasse endgültig in die Gesetzgebung eingebrannt. Ihr Versprechen: das „afrikanische Problem“ sollte gelöst werden und mit ihm auch Folgen der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs. Dass dies auf Kosten billiger Arbeitskräfte und Schaffung neuer Arbeitsplätze für Weiße durch Degradierung aller nonwhites* passieren sollte (wie sonst), hat die Sache für die weiße Bevölkerung noch mehr versüßt. Ein kurzer Blick nach New Mexico und Donald Trumps Grenzmauer zeigt, dass Abgrenzung auch heute noch ein heißbegehrtes Machtinstrument ist.

Schwarz, Weiß, Colored?

Um die Vielzahl an verschiedenen Kulturen, Stämmen und Migranten klassifizieren zu können, wurde 1921 eine Definition vorgestellt. Nach dieser wurde die Bevölkerung kategorisch nach Rasse eingeteilt. Die Klassifizierung erfolgte über das Aussehen, Sprache und, etwas schwammig formuliert, soziale Akzeptanz. Waren sich also alle Weißen im Umkreis einig, dass eine dunkelhäutige Person weiß ist, konnte das so eingetragen werden. TV-Moderator Trevor Noah, 1984 in Soweto als Sohn eines Deutsch-Schweizers und seiner Xhosa-Mutter geboren, galt im Township als weiß, unter Weißen jedoch als schwarz. In seinem Buch „Farbenblind“ (Born a Crime) schreibt er: „Während der Apartheid war eins der schlimmsten Verbrechen die sexuelle Beziehung zum Mitglied einer anderen Rasse. Überflüssig zu erwähnen, dass meine Eltern dieses Verbrechen begingen.“ Binäre Oppositionen ohne Schattierungen waren gewünscht. Klar, das macht die Einteilung leichter. Sicher? Zur Erinnerung: 2015 stürzte ein goldenes bzw. blaues Kleid die Menschheit in den kollektiven Nervenzusammenbruch. Warum sollte es bei Hautfarben besser laufen? Erst 2017 wurde die US-amerikanische Aktivistin Rachel Dolezal, die sich lange Zeit für die Rechte Schwarzer in den USA eingesetzt hatte, als gebürtig, kulturell, ja privilegierte Weiße geoutet. Und erst vor wenigen Wochen ist es der amerikanischen Professorin Jessica Krug ganz ähnlich ergangen: Über Jahre hinweg ließ sie alle um sich herum im Glauben, sie sei afroamerikanischer Herkunft und staubte damit Fördergelder ab, die vorrangig für Afroamerikaner*innen bestimmt sind. Ist dies nun ein Bekenntnis zu allen Dunkelhäutigen der Welt? Eine Absage an den Rassismus? Wohl kaum. Auch wenn Klassifizierungen auf dem Papier abgeschafft werden könnten und sollten, geschehen Rassismus und Benachteiligung auf sozialer, kultureller und politischer Ebene. Begründungen dafür haben oft wenig mit Tatsachen zu tun, wie die jüngsten Ereignisse von Polizeigewalt in den USA immer wieder zeigen.

Die Erweiterung der Segregation in Südafrika zugunsten Weißer folgte dabei noch immer dem Vorbild des Skalventums: Der scheinbar progressive Zeitgeist galt ausschließlich der weißen Bevölkerung, die nun bessere Jobs, günstige Arbeitskräfte und den Immobilienmarkt für sich hatten. Eine Bildungsreform, welche Afrikaans als erste Sprache an allen Schulen vorsah, bot ein weiteres Machtinstrument. Sie löste eine Reihe von Protesten aus, welche vom ANC initiiert wurden. Unbewaffnete Schülerinnen boykottierten den Unterricht, der nun in der Sprache der Unterdrücker stattfand. Ihren Höhepunkt fanden die Proteste 1976, als der damals 12-jährige Hector Pieterson während eines Aufstands in Soweto erschossen wurde. Globales Entsetzen und eine UN-Resolution (392) erkannten Apartheid als menschenverachtend an. Erst 1986 wurde Apartheid offiziell abgeschafft und mit ihr die Gesetze, die eine räumliche Trennung nach Rasse vorschreiben. Mandela und andere Antiapartheidaktivistinnen verblieben derweil in Haft. Zu Ehren seines 70. Geburtstags findet 1988 ein Tribute Concert im Londoner Wembley Stadium statt, bei dem Whitney Houston, Bryan Adams, Eric Clapton und viele mehr zur Freilassung Mandelas und Abschaffung der Apartheid aufrufen.

Island Life: No man is an island

Es ist Mai 2018, zwei Monate vor Mandelas 100. Geburtstag. Ich bin gerade in meine neue Wohnung eingezogen: Erdgeschoss am Fuße des Tafelbergs, an dem die Sonne in den Morgenstunden die Spitzen der Felsvorsprünge anstrahlt und sie fast weich aussehen lässt. Die Tage werden kürzer. Mein neuer Mitbewohner und ich sitzen mit dicken Jacken in unserem Garten, der sich um unsere gesamte Wohnung schlingt. Vor wenigen Tagen, erzählt mein Mitbewohner, habe sein Vater am Cadiz Freedom Swim teilgenommen: 7,5 Kilometer durch das offene Meer, von Robben Island nach Big Bay. Das Rennen findet jährlich statt, immer rund um den „Freedom Day“ am 27. April. Das ist der Tag, an dem 1994 die ersten demokratischen, gleichberechtigten Wahlen in Südafrika stattfanden und Nelson Mandela zum ersten Präsidenten der Republik Südafrikas wurde. Nur vier Jahre zuvor wurde er offiziell aus der Haft entlassen: „Als ich die Türen des Gefängnisses durchschritt, war dies meine Mission: zugleich den Unterdrückten und den Unterdrücker zu befreien.“

Die Gefängnisinsel als kulturelle Trope – vom Wasser abgegrenzt und unüberwindbares Hindernis – erweckt Vorstellungen von Australien als Gefängniskolonie der Briten, Alcatraz und Al Capone, Napoleon im Exil auf St. Helena, irgendwo im Nirgendwo zwischen Angola und Brasilien gelegen. Umso erstaunlicher also, dass ein jährliches Event das doch in der Idee unmöglich Scheinende zelebriert: knapp acht Kilometer Ozean überqueren und scheinbar die ultimative Flucht inszenieren, die ja so in Wahrheit nie stattgefunden hat.

Mein Handy leuchtet auf: Eine Nachricht in der Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe warnt vor einer „black person“, die sich auffällig verhält und gerade die Derry Street hinunterläuft. Auffällig warum? Ganz einfach, weil die Person schwarz ist und nicht so aussieht, als würde sie hier wohnen oder arbeiten, sondern ihr Unwesen treiben wollen. Racial Profiling ist auch lange nach Abschaffung der Apartheid besonders räumlich gebunden und klingt als Echo der Trennung nach. Allein an einem der größten Townships Kapstadts, Khayelitsha, vorbeizufahren, versetzt einen in Fassungslosigkeit: Auf rund 40 Quadratkilometer leben noch immer vornehmlich Schwarze und Coloreds dicht an dicht in kleinen Hütten aus Holz und Metall, die von weitem in der Sonne glitzern. Wie viele? Das weiß keiner so genau. 2011 sollen es rund 400.000 Menschen gewesen sein, doch dürfte die Zahl weitaus höher sein. Natürlich bezieht sich so eine räumliche Trennung nicht nur auf den Wohnraum, sondern zieht sich durch alle Lebensbereiche, wie auch Bildung und Jobs. In einer Studie von 2018 kam man zu folgendem Schluss: „We have not found compelling evidence to supporting the idea that the distribution of occupations has been effectively either desegregated or destratified in post‐apartheid South Africa.”

Post-Apartheid-Dekompression

Nach vier Stunden Wanderung kommen wir endlich am flachen Gipfel des Tafelbergs an. Die Tasergun mussten wir nicht benutzen. Dass ihr Mitführen Zeichen der noch immer bestehenden Ungleichheiten ist, muss wohl nicht erklärt werden. Die Sonne steht nun steil am westlichen Horizont und erleuchtet den Atlantik. In ihm scheint Robben Island friedlich zu treiben. Es ist schwer vorstellbar, dass die unscheinbare Insel die Hölle so vieler war, wurde sie doch bereits seit dem 16. Jahrhundert als Strafkolonie genutzt. Die Gefangenen mussten Wind, die rauen Gezeiten und Kälte aushalten und verbrachten ihre Tage meist in den Minen. Doch es gab Ausnahmen. Mandela schreibt: „Was der Sonntag für die übrige Woche war, das war Weihnachten für das übrige Jahr.“ Anstatt in den Steinbruch zu müssen, durften die Gefangenen also Spiele und Turniere veranstalten: Dame, Scrabble, Schach. Höhepunkt, so Mandela, war die Aufführung von Sophokles’ Antigone in einer Theatergruppe. Mandela spielte den König Kreon, na klar. Wie in griechischen Tragödien üblich, ist das Gemetzel groß: Antigone übertritt ein Verbot des Königs und wird kurzerhand lebendig von Kreon eingemauert. Es folgen Suizide und die Lösung durch die ewig währende Weisheit des Chors. Tyrannei, Demokratie, Gerechtigkeit – die geballte Ladung an politischer Symbolik direkt auf Robben Island! „Antigone war das Symbol für unseren Kampf; sie war auf ihre Art eine Freiheitskämpferin, denn sie lehnte sich gegen das Gesetz auf, weil es ungerecht war“, schreibt Mandela. Ihn als Antiheld erleben zu können, vermag wohl kaum jemand von sich zu behaupten. Auf Robben Island selbst haben die wenigsten meiner Bekannten Fuß gesetzt – auch ich nicht.

Stattdessen schimmert die Insel ewig in greifbarer Nähe und doch auf sicherer Distanz. Ein ständiges Mahnmal vergangener Zeiten und Erinnerung an die Tatsache, dass die Scheiße mit dem Steinerollen noch immer nicht vorbei ist. Mandela schreibt: „Ich bin diesen langen Weg in die Freiheit gegangen. Ich habe versucht, nicht ins Wanken zu geraten. Ich habe auf dem Weg Fehltritte gemacht. Aber ich habe das Geheimnis entdeckt, dass man nach dem Besteigen eines großen Hügels nur feststellen muss, dass noch viel mehr Hügel zu besteigen sind. Ich habe mir hier einen Moment Zeit genommen, um mich auszuruhen, um einen Blick auf die herrliche Aussicht zu werfen, die mich umgibt, und um auf die Entfernung zurückzublicken, die ich gekommen bin. Aber ich kann mich nur für einen Moment ausruhen, denn mit der Freiheit kommen Pflichten, und ich wage es nicht zu verweilen, denn mein langer Spaziergang ist noch nicht zu Ende.“