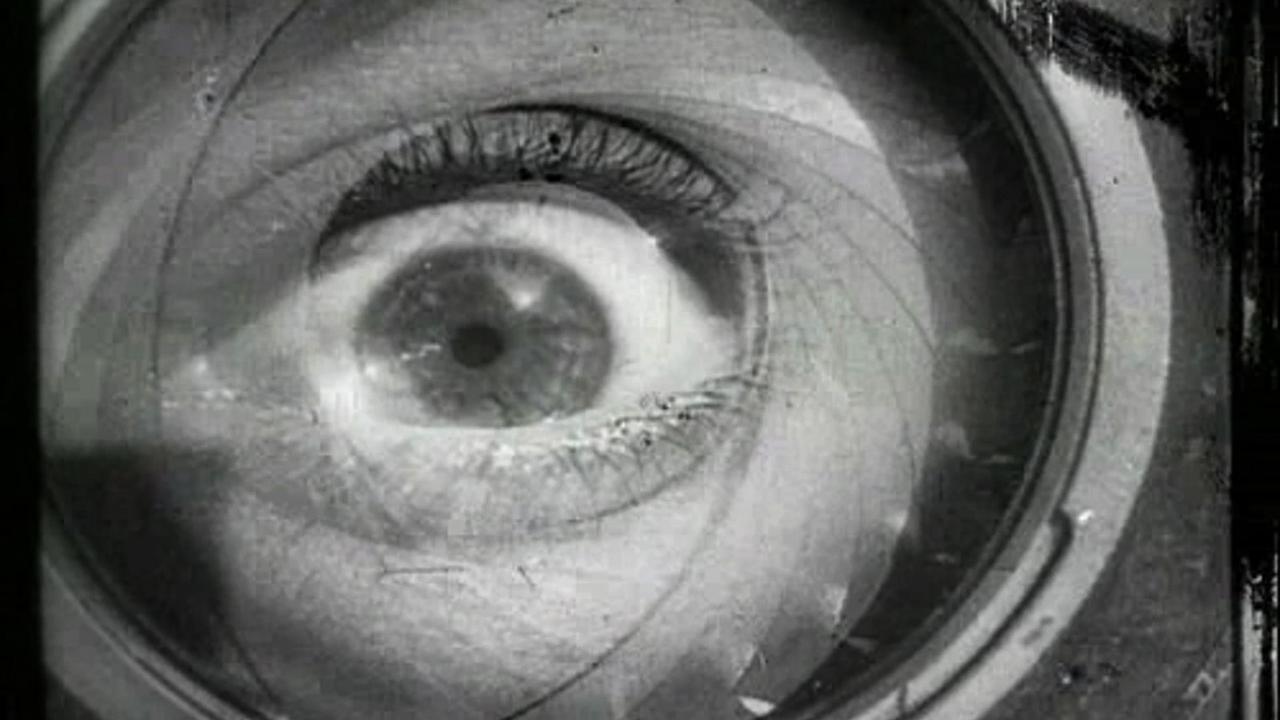

Szene aus „Possession“ (1981)

Unsere Heimkino-Reihe biegt langsam auf die Zielgerade ein, bald machen die Kinos wieder auf, bald gibt es neue Filme. Wobei, stimmt das? Viele Produktionen wurden wegen Corona auf Stopp gesetzt oder bis auf Weiteres verschoben. Wir werden sehen. Oder nicht. Heute geht es erstmal zurück in eine andere Zeit: West-Berlin in den 1980er-Jahren. Die Insel. Da taucht Rauch auf, Menschen mit interessanten Frisuren stehen in dunklen Räumen und Blixa Bargeld scheint jeden Moment vorbei zu schauen. Sulgi Lie beschäftigt sich mit der „Hölle über Berlin“, frei nach Wim Wenders, der im Folgenden sein Fett weg kriegt, und stellt Streifen vor, die heute fast vergessen sind. Filme ab.

Wenn Berlin als Action-Kulisse in Hollywoods Blockbusterkino in Szene gesetzt wird, sieht es auch ohne Mauer meist immer noch so aus, als wäre die Zeit vor der Wende noch höchst gegenwärtig. Und manchmal fragt man sich gar, auf welcher Seite des Eisernen Vorhangs man sich in diesen filmischen Räumen überhaupt befindet: In Filmen wie The Bourne Supremacy von Paul Greengrass oder Hanna von Joe Wright atmet die Roughness von Berlin das Flair einer osteuropäischen Metropole in Zeiten des Kalten Krieges – Warschau oder Moskau lassen grüßen. So gar kein urbaner High-Tech-Glamour will aufkommen, wenn Matt Damon im zweiten Teil der Bourne-Trilogie durch die S-Bahn-Brücken an der Friedrichstraße hetzt oder aus dem Café San Remo in die Kreuzberger Nacht tritt. Und in Hanna spielt eine zentrale Verfolgungsjagd in den derangierten Ruinen des ehemaligen Spreeparks und selbst der Kotti sieht unter Papiermüllhalden noch düsterer und schmuddeliger aus, als er eh schon ist. Ungeschönte Härte ist also Berlins Gütesiegel in diesen Filmen, was der Stadt aber allemal besser steht als ungelenke Versuche, Berlin mit globalen Glamour anzustreichen wie Unknown Identity von Jaume Collet-Serra: Da taugt die Oberbaumbrücke nur bedingt für einen spektakulären Autocrash, da mag das Hotel Adlon am Ende in die Luft gesprengt werden – es bleibt bei einem kleinen Explosiönchen. An all den Attraktionen und Schauwerten, die New York, Paris oder London zum Ort unzähliger filmischen Liebeserklärungen gemacht haben, mangelt es Berlin. Im Gegensatz zu diesen Städten, die wir allein durch das Kino zu kennen glauben, bevor wie sie real gesehen haben, ist Berlin eine Stadt ohne Identität. In diesem Sinne ist Unknown Identity ein schlechter Film, aber ein guter Titel für Berlin.

Dabei soll ja das West-Berlin der 80er-Jahre noch viel düsterer und härter gewesen sein, doch auf der spontanen Suche nach Filmen, die das Berlin-Bild der Vorwendezeit nachhaltig geprägt haben, fällt einem leider erst einmal nur Der Himmel über Berlin von Wim Wenders ein. Dass der Film das kinokulturelle Gedächtnis von Berlin derart dominant besetzt hält, ist indes ein verdammter Jammer. Denn auch knapp 40 Jahre nach seinem Entstehen bleibt der Kitsch des Films unerträglich: angefangen vom deutschen Tiefsinn von Peter Handkes Dialogen (Als das Kind noch Kind war …), der aufgesetzten Engels-Melancholie von Bruno Ganz und Otto Sander (die dazu noch ihre schmierigen Langhaarfrisuren zu Zöpfen zusammengebunden haben) und den abgeschmackten Bildern der Siegessäule ist Der Himmel über Berlin ein kunstgewerbliches Machwerk der unangenehmsten und prätentiösesten Art, das nach „Kunst“ schreit und gerade deshalb alles andere als das ist. In Wenders' Imagination der Stabi als Versammlungsort der Engel zeigt sich bildungsbürgerlicher Kulturdünkel der übelsten Sorte: Dort widmen sich die unsichtbaren Engel ihren gequälten deutschen Geistesmenschen, während im Hintergrund türkische Putzfrauen den Teppich des Lesesaals staubsaugen. Soviel zu Wenders Deutschtum, das ihm wohl auch sein bekennender Amerikanismus nicht austreiben konnte. So schlimm der Film auch ist, so gelingt es zum Glück auch Wenders' Kitschwillen nicht gänzlich, Berlin der Metaphysik auszuliefern: Als Bruno Ganz sein Engeldasein aufgibt und sich in einen Menschen aus Fleisch und Blut verwandelt, zeigt ihn ein langer Tracking Shot durch eine menschenleere, triste Oranienstraße mit schäbigen Geschäften und Kneipen laufen, die noch so gar nichts von der vergnügungssüchtigen Party- und Tourimeile heutiger Tage hat. Und auf der ebenso tristen Glogauerstraße genehmigt sich Ganz bei einem Imbiss einen billigen Filterkaffee.

Abseits vom Himmel über Berlin muss man im deutschen Kino der 80er-Jahre an den Rändern nach anderen Berlin-Bildern suchen, um eine alternative Kartografie der Stadt zu entdecken. Man findet sie zum Beispiel in den Filmen von Rudolf Thome: Thome, ursprünglich wie Wenders aus der Münchener Filmszene der 60er-Jahre kommend (Rote Sonne heißt sein Kultfilm mit Uschi Obermaier aus dem Jahre 1969), entwickelt sich in den 80ern zu einem Chronisten der West-Berliner Bohème. Orientiert am französischen Kino eines Eric Rohmer erzählen seine Filme leichtfüßige, versponnene Geschichten von leicht schrägen intellektuellen Sonderlingen, die meist von mehreren geheimnisvollen Frauen verführt werden. System ohne Schatten, Berlin Chamissoplatz, Das Mikroskop oder Der Philosoph zeigen ein entspanntes, lichtdurchflutetes Berlin zwischen Kreuzberg 61, Charlottenburg und Wannsee, in dem die Figuren sich ganz dem Müßiggang hingeben. Auf fast schon utopische Art und Weise ist West-Berlin bei Rudolph Thome seiner Härte entledigt und von einem Pariser Charme beseelt. Dabei verhandelt ein Film wie Berlin Chamissoplatz hochaktuelle Issues: Da wehrt sich eine Mietergruppe gegen die teure Sanierung und Neuvermietung ihrer Häuser. Nach der Wende scheren Thomes Filme mehr und mehr in ländliche Gegenden wie die Uckermark aus, aber als Regisseur ist er sich bis heute treu geblieben und dreht nach wie vor kleine, feinsinnige Filme wie Ins Blaue, eine elegante Film-im-Film-Miniatur. Auch um das West-Berlin der 80er-Jahre zu entdecken, lohnt sein filmisches Werk eine (Wieder)Entdeckung: Der Himmel über Berlin strahlt bei Thome auch ohne die langhaarigen Engel von Wenders.

Nicht den Himmel, sondern die Hölle über Berlin malen zwei europäische Horrorfilme der 80er-Jahre, die zweifellos zu den sonderlichsten, aber auch aufregendsten Genre-Beiträgen der Dekade zählen dürften. Zunächst ist da Dèmoni (deutscher Titel Dämonen 2) des italienischen Regisseurs Lamberto Bava aus dem Jahre 1985: Produziert von Horror-Großmeister Dario Argento, ist der Film eine Splatter-Variante von Woody Allens The Purple Rose of Cairo aus dem gleichen Jahr: Dort steigt der Hauptdarsteller eines Tages aus der Leinwand in den Kinosaal, um Mia Farrow zu beglücken. Dieser unmögliche Übertritt von der Fiktion in die Realität wird von Bava weniger romantisch als blutig gewendet: Eine Gruppe Jugendlicher besucht die Kinopremiere eines Horrorfilms im neu gebauten Metropol-Kino in Ku'damm-Nähe, als die Zombies auf der Leinwand nach dem Fleisch der „wirklichen“ Zuschauer ausgreifen. Doch aus dem verbarrikadierten Kinokomplex scheint es keinen Ausweg mehr zu geben. Dèmoni ist Meta-Fiktion im Gore-Gewand: Was passiert, wenn die Affektillusion des Horrors absolut real wird? So wird das Metropol-Kino zum Ort eines Zombie-Schlachtfests: Ins Kino gegangen, aufgefressen worden. Ganz nebenbei gelingt es dem Film aber auch, den Style der 80er in modischen Details einzufangen: New Wave-Frisuren, eine wild gewordene Punk-Band und ein zeitgenössisches Motorrad, das in einem abstrus-grandiosen Finale zum Zombiekiller umfunktioniert wird.

Allerlei Blut und Ekel wird auch in Andrzej Żuławskis Possession aus dem Jahre 1981 verspritzt. Was der polnische Regisseur hier in West-Berliner Kulisse mit seinen Schauspielern Isabelle Adjani und Sam Neill veranstaltet, gehört auch nach über 30 Jahren zu den Meilensteilen eines delirierenden Kinos. Adjani und Neil spielen ein Ehepaar in der Krise; sie ist von esoterischen Wahnvorstellungen besessen, er ist ein manischer Paranoiker. Es stellt sich heraus, dass Adjani in einer verkommenen Altbauwohnung in der Sebastianstraße in Kreuzberg eine wurmähnliche Kreatur heranzüchtet und mit dieser kopuliert. In unmittelbarer Mauernähe um den Moritzplatz gefilmt, späht der Film immer wieder in Zooms auf die DDR-Grenzposten, wie um die paranoischen Wahrnehmung von Sam Neill zu verdoppeln. Selten zuvor hat man zwei Schauspieler dermaßen im psychisch-physischen Ausnahmezustand zwischen wilden Schreien, katatonischen Anfällen und Selbstverstümmelungen agieren sehen, dass man sich tatsächlich immer wieder fragt, ob der Wahnsinn der Figuren nur gespielt ist.

Einen absoluten Höhepunkt findet Żuławskis Poetik des Exzesses in Isabelle Adjanis Ausbruch in der verlassenen U6-Station „An der Luftbrücke“, zweifellos eines der extremsten Szenen der Filmgeschichte: Unter konvulsivischen Zuckungen und irren Schreien läuft ihr eine ekelerregende Brühe aus Milch und Blut aus dem Körper – Körperkino, wie es heftiger nicht geht. Żuławski inszeniert West-Berlin derart dämonisch, dass ein U-Bahn-Ausgang in Tempelhof zum Vorhof der Hölle wird. Hat man diese Szene gesehen, trübt sich der Himmel über Berlin ins dunkelste Schwarz.

Der Text erschien zuerst in: Work. Magazin für kreatives Arbeiten und Leben, Nr. 1/2012.