Das ist die Maschine Jam von Native InstrumentsMit dem neuen Controller macht Techno wieder Spaß

8.9.2016 • Technik & Wissen – Text & Fotos: Thaddeus Herrmann

Vor allem aus dem klassischen HipHop, aber auch aus Techno und House kennt man die MPC als Instrument für die Produktion von Beats. Auf großen Pads lassen sich Sounds in Echtzeit einspielen: eine Art Schlagzeug für all diejenigen, die keine Schlagzeuger sind. Native Instruments hat sich genau dieses Interface für die Maschine abgeschaut. Seit mehreren Jahren entwickelt die Berliner Firma das Prinzip kontinuierlich weiter, mit immer neuen Versionen und im Tandem mit Software für den Rechner. Mit der Maschine Jam geht NI nun erstmals einen anderen Weg: Vorbei sind die Zeiten des MPC-Vorbilds. Jam ist ein Controller mit berührungsempfindlichen Ribbon Controllern und einer Logik, die für all diejenigen, die in Ableton Live produzieren, wie geschaffen ist. Es ist womöglich der perfekte Einstieg in die Maschine-Welt und dürfte für viele, die eine andere Maschine bereits im Einsatz haben, eine willkommene Erweiterung bei voller Kompatibilität sein.

Damals, als ich anfing, meine ersten eigenen Tracks zu bauen, hatte ich einen Atari und einen Sampler. Die Welt war zwar auch damals schon längst nicht mehr in Ordnung, aber einfach. Natürlich kamen zu diesem Minimal-Setup schnell einige Geräte dazu – Drumcomputer, Synthesizer –, der Fokus blieb aber der gleiche: Im Atari ratterten die Patterns durch, gespeichert wurde alles auf Disketten, sowohl die MIDI-Daten als auch die Sounds des Samplers, für den ich erst einen ganzen Sommer über gearbeitet und dann noch alle Sparkonten geplündert hatte. Diese begrenzten Möglichkeiten haben HipHop, House und Techno geprägt (nicht meine Tracks, mind you), sie waren Ansporn und greifbarer Horizont zugleich.

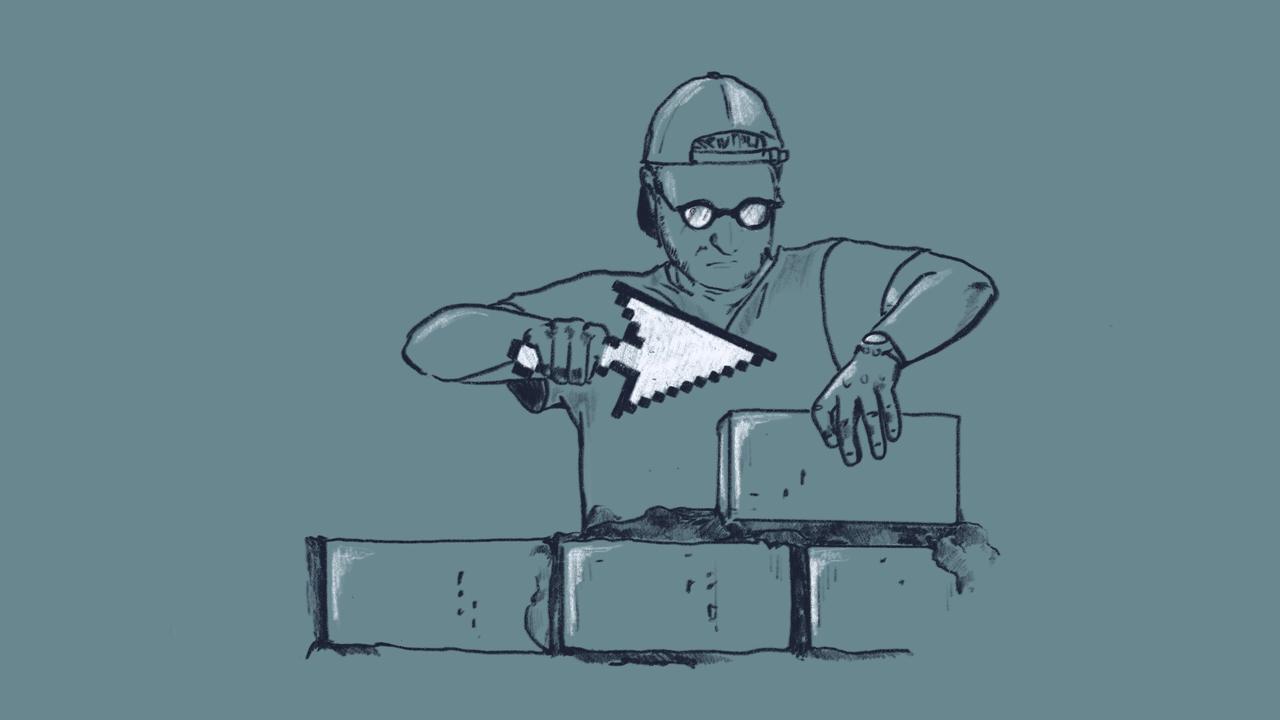

Natürlich gehen Technik und Fortschritt Hand in Hand. Aus dem Atari wurde ein Mac, aus MIDI Audio, aus den Disketten eine Festplatte, aus dem wunderbar verrauschten und hochkant gegen den Monitor gelehnten Effektgerät irgendwann ein PlugIn. Und schließlich aus dem Desktop ein Laptop. Sehr praktisch, weil platzsparend, gerade wenn man mit seiner Musik ab und an unterwegs war, aber letztendlich der Todesstoß für unsere kleine elektronische Musik. Produzenten können nicht tanzen, der damals vom Auditorium noch umgedrehte leuchtende Apfel taugte nichts als Kulisse für diesen komischen und noch längst nicht ausdefinierten Hybriden aus Konzert und Party. Und: Ein PlugIn zu viel und das PowerBook fing an, digital zu kotzen. Thank you, good night.

Musik ist dann am besten, wenn man sie anfassen kann. Das ging mit der Laptopisierung voll und ganz verloren. Wusste auch die Industrie und steuerte mit Hardware-Controllern dagegen. Statt auf den Bildschirm zu schauen, konnte man nun an Knöpfchen drehen. Effekt rein, Effekt raus, Filter hoch, Filter runter, Bass lauter, Melodie leiser. Eigentlich eine kulturelle Bankrotterklärung der digitalen Revolution, die – so stellte sich heraus – die eigentliche Produktion zwar sehr convenient gestaltete, gesellschaftlich jedoch, also in dem Moment, in dem die maschinell erzeugte Musik mit Hilfe eingeübter perfomativer Techniken präsentiert wurde, scheiterte. Zum Glück gibt es heute Smartphones. So hat jeder seine eigene Performance am Laufen.

Ich weiß, ich weiß, ein sehr persönlicher und journalistisch fragwürdiger Einstieg in einen Text, in dem es eigentlich um ein neues Stück Hardware von Native Instruments gehen soll. Der persönliche – mein persönlicher – Blick auf die diese Gemengelage ist jedoch insofern wichtig, als dass er meinen ganz eigenen ground zero illustriert, wenn es um die Produktion elektronischer Musik geht: Wer wie genau zum Ziel kommt, interessiert mich schlicht nicht mehr. Analog oder digital, Hard- oder Software, eine Mischung aus beidem, Minimoog oder iPhone: kackt der Schaltkreis drauf. Ich freue mich, wenn eine Bassline fett ist und ein Track nicht nach Schema F klingt. Fertig. Aktiv mitmachen will ich da schon lange nicht mehr. Sage ich immer allen, die fragen. Und doch gebe ich insgeheim die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann mal jemand ein Lösung entwickelt, die so einfach und intuitiv ist, dass ich nach einem ganzen Tag Bildschirmarbeit noch Lust habe, mich wieder vor den Bildschirm zu setzen und meine eigenen Basslines zu bauen. Einfach so. Als Begleitautomat für was auch immer der Abend bringt.

Und dann ruft Native Instruments an.

Es gäbe da was, was mich doch vielleicht, und ob ich nicht, das wäre doch schön.

Ich mag Native Instruments ja, schaue mir die Neuheiten immer wieder gerne an, egal ob Keyboards als Steuerzentrale für die großen Klangbibliotheken oder kleine Beat-Maschinen für das Telefon. Und das, obwohl NI mit dafür verantwortlich ist, dass ich von den aktuellen Produktionsmethoden so vergnatzt bin, von diesem Wust an Software und Möglichkeiten, von Terabytes voller Orchester-Samples, neuen Software-Synths mit 3.7465 Pull-down-Menüs und EDM-Demo-Songs, die einen zur Weißglut bringen. Gleichzeitig aber: volle Sympathie. Bei NI rumpelt es immer vorbildlich.

MPC war gestern

Ich habe bislang nie wirklich mit einer Maschine von Native Instruments gearbeitet. Also: mit der Maschine. Was vor allem damit zu tun hat, dass ich nie ein Fan der MPC war. Ist nichts Persönliches, hat sich einfach nie ergeben. Berührungsempfindliche Pads als Interface, um ein paar Beats einzuspielen, finde ich nicht intuitiv, eher lame. Mit der neuen Maschine Jam aber verfolgt Native Instruments einen anderen Ansatz. Hier wird nichts Neues gegen etwas Altes getauscht, hier wird ein System erweitert, was vielen aber auch erstmals einen nachvollziehbaren Zugang zum „System Maschine“ bieten kann.

Wer auf der Höhe der Loops ist, kennt sich sofort aus.

Zugang bedeutet hier auch Einstieg: Wer bereits eine Maschine im Einsatz hat, kann die neue Jam problemlos in das System integrieren und von den neuen Performance-Features profitieren. Wer sich bislang noch nicht mit der Welt der Maschinen auseinandergesetzt hat, sonst aber einigermaßen auf der Höhe der Loops ist (sich also mit Ableton auskennt), kommt hier sofort zurecht. Das Layout der Jam verbindet die von Ableton zunächst in der Software als Session-Ansicht erfundene und später im eigenen Push-Controller in Hardware übersetzte Herangehensweise an Komposition und Produktion: ein fluider Umgang mit Sounds, Patterns und Versatzstücken, die sich so bequem und universal wie möglich ansteuern und erst zu längeren Motiven und schließlich zu ganzen Tracks zusammensetzen lassen. Bei vollumfänglicher „Live“-Kontrolle für die Bühne. Auch Native Instruments nutzt diese Herangehensweise schon seit Längerem für die Maschine, die Integration bzw. der Fokus auf diese Features in einem Stück Hardware ist jedoch neu.

Klassiker, neu aufgebohrt

Native Instruments selbst nennt die Maschine Jam ein „Production and Performance System“, um schnell und intuitiv Skizzen für Tracks bauen zu können. Hardware-seitig soll das im oberen Bereich des Interfaces mit einer Matrix aus 8x8 Knöpfen ermöglicht werden: In acht „Scenes“ lassen sich jeweils acht unterschiedliche Patterns ablegen. Auf der Hardware hat man somit immer acht Szenen im Blick, über ein D-Pad kann auf weitere umgeschaltet werden. Willkommen zu Hause. Darunter liegen wiederum acht berührungsempfindliche Ribbon Controller – Smart Strips –, die NI unter anderem auch bei den Komplete Keyboards verbaut. Kleine, universelle Helferlein, mit denen die unterschiedlichsten Funktionen gesteuert werden können, zum Beispiel Effekte. Aber zunächst zum oberen Teil, zum Knöpfchendrücken auf dem 8x8-Grid. So ein Aufbau schreit einem ja geradezu „Step-Sequenzer“ entgegen und genau auf dieses Prinzip setzt NI auch bei der Maschine Jam, unter anderem zumindest. Im Step-Mode dient die Matrix als Multitrack-Sequenzer, bis zu acht Sounds können hier sequenziert werden. Die Matrix lässt sich jedoch auch in den Pad-Modus umschalten, die herrliches Rumdaddeln mit den Sounds ermöglicht, die nun in Echtzeit aufgenommen werden können. Sogar die gute, alte Piano Roll ist Teil des Prinzips. Hier lassen sich schnell die unterschiedlichsten Variationen in diversen Tonarten ausprobieren. Die „Variation Engine“ hilft bei fehlender Inspiration und legt Beats und Melodien hin. Zufällig erzeugt, im vorgegebenen tonalen Rahmen. Diese Features hatte sich Native Instruments erstmals für die Komplete Keyboards ausgedacht. Dass das „Smart Play“-Prinzip auch hier zum Einsatz kommt, ist nur logisch und konsequent.

Auch die Ribbon Controller, die Smart Strips, liefern kreativen Mehrwert, vor allem für Effekte aller Art. Wenn sich die händisch steuern und regeln lassen, ist das immer gut. Und besonders gute Momente können über die „Lock“-Taste eingefroren werden. Eine kleine Leiste von LEDs neben den eigentlichen berührungsempfindlichen Slidern hilft bei der Orientierung.

All das verpackt Native Instruments in ein bekanntes Hardware-Design mit niedriger Hemmschwelle. Mit der Knopf-Matrix oben und den Ribbon Controllern unten sieht die Maschine Jam sieht einerseits fast aus wie ein konventionelles Mischpult, andererseits weckt der Step-Sequenzer Erinnerungen an die (meine) gute, alte Zeit der Einfachheit. Die Buttons haben einen soliden Druckpunkt, sind dabei aber nicht anschlagdynamisch. Akzente bei einzelnen Drum-Sound müssen also nachträglich zugewiesen werden.

Vielleicht ist das der ausschlaggebende Grund, warum ich die Maschine Jam so sympathisch finde. Denn womit fängt man wohl an, wenn man jahrelang nicht mehr wirklich Knöpfchen gedrückt hat? Library auf, „909“ eingeben, Samples laden. Lauflichtprogrammierung in allen Farben, die das RGB-Spektrum hergibt, lauter, immer lauter drehen, Shuffle drauf, Bassline dazu, ein paar Chords, rudimentär arrangieren, Element A nach B kopieren, Effekte auschecken, selbst diese wirklich dämlichen Stutter-Dinger, die einen Vinyl-Scratch deutlich schlechter als recht emulieren, machen plötzlich Spaß. Was ist denn hier los?

Glissandi, glissandiert

Natürlich kann die Maschine Jam viel mehr. Entsprechend groß meine Überforderung auf der Native-Instruments-Couch bei der ersten Vorführung. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Auf die schnellen Hände des Produktlers, der zwischen Laptop und Maschine hin und her wechselt, den Drop droppt, gleichzeitig auf den Ribbon Controllern die Glissandi glissandiert, noch eben schnell die neue Bassline mit neuen Chords aufpeppt und den Step-Sequenzer durch den Randomizer purzeln lässt. Oder auf den Flatscreen an der Wand, auf die Software der Maschine, die man natürlich auch für Jam benötigt, in der die Sound-Bibliothek lebt und das reduzierte Hardware-Design in ein NI-typisches Interface übersetzt wird. Das ist kleinteilig und nicht wirklich vorbildlich übersichtlich – finde ich – bietet aber bei der Jam einen entscheidenen Vorteil: Will man Effekte einstellen – alles vom Hall bis zur digitalen Schreddermaschine – blendet sich auf Knopfdruck an der Jam (wichtig!) ein Overlay auf dem Rechner ein, in der alle wichtigen Parameter der Effekte groß und übersichtlich dargestellt und wiederum auf der Maschine per Drehrädchen eingestellt werden können.

Das ist natürlich alles keine Zauberei, und der Controller X von Hersteller Y kann die Software Z bestimmt mit ähnlich interessanten Features steuern. Oder bietet andere Vorteile, die bislang an mir vorbeigegangen sind: Ich kenne mich da nicht mehr aus. Wichtig an der Maschine Jam ist aber vor allem, dass man sich diesem Universum nun aus einem noch spielerischen Ansatz heraus nähern kann. Vielen dürfte das bereits völlig reichen. Die Jam hat keine Displays, keine anschlagdynamischen Pads, kann nicht sampeln, ist aber weit mehr als eine Preset-Schleuder. Dank der Ribbon Controller wird das Performative im Ansatz neu gedacht.

Kein Fingerhakeln

Aus der Entfernung (meiner Entfremdung von der Musikproduktion) ist für mich jedes Controller-Konzept bereits dann gescheitert, wenn auf einer Taste „Shift“ steht. Untermenüs, Kommandos wie auf der Laptop-Tastatur, um bestimmte Funktionen zu erreichen oder zu triggern, haben in der Musikproduktion im Allgemeinen und auf der Bühne im Besonderen nichts zu suchen. Kontraproduktiv, gegen den kreativen Strich. Die Maschine Jam hat so einen Knopf. Groß und deutlich sichtbar, unten links, kann man gar nicht verfehlen. Doch bei aller Komplexität, die die Software und die Hardware bieten, ist es hier gelungen, genau die nachvollziehbar zu entschlüsseln und die Handhabung der Jam nicht an kompliziertem Fingerhakeln scheitern zu lassen.

Hätte ich nun neulich nicht bei NI, sondern bei XYZ gesessen und einen Controller ausprobiert, wäre meine Lust am Rumspielen mit Beats und Sounds vielleicht genauso wieder geweckt worden. Kann sein, muss aber nicht. Denn Native Instruments ist ja in diesem Musiktechnik-Gewusel eine sichere, wenn auch immer wieder streitbare Bank. Die neue Maschine lässt sich problemlos in jede DAW integrieren, das Ableton-Template wird mitgeliefert. Alles andere wäre auch dämlich, immerhin sind die Berliner Mitbewerber nicht nur Platzhirsch, sondern haben diese „Grid View“ populär gemacht, auch wenn das Prinzip bei Native Instruments und der Maschine anders funktioniert. À propos Software. Die Maschine-App, die die neue Hardware unterstützt, ist derzeit noch Beta, lief bei mir jedoch praktisch zickenlos. Das mag meiner rudimentären Verwendung geschuldet sein, als gutes Zeichen habe ich es dennoch verbucht. Gute Maschine, diese neue Maschine.

Die Maschine Jam kommt am 29. September in den Handel und kostet 399 Euro. Die Software beinhaltet neben der Maschine-App selbst (in neuer Version 2.5) eine große Auswahl an Sounds aus der Maschine-Library sowie Komplete 11 Select mit zahlreichen weiteren Sounds und Synthesizern, zum Beispiel den Klassiker Massive.

Mehr bei Native Instruments