Foto: Our Time von Carlos Reygadas / © Alibi Comunications

Auch die 13. Ausgabe des Berliner „Around the World in 14 Films”-Festivals wartete wieder mit jeder Menge großer Namen aus der Welt des internationalen Arthouse-Kinos auf. In seinem Festivalbericht beschäftigt sich Sulgi Lie mit drei Filmen aus Mexiko, dem Iran und der Türkei – und entdeckt in diesen inhaltlich bedenkliche Ego-Parallelen. Besser gefällt ihm ein Film aus Korea, der Rad das nicht neu erfindet, aber das „Genre“ Weltkino nicht zum Selbstbild macht.

Das „Around the World in 14 Films”-Festival“ hat seit jeher zwei Ansprüche miteinander verbunden: Zum einen soll es eine Art Best-of des jeweiligen Festivaljahres sein, also vor allem Cannes, Locarno und Venedig in den kalten Berliner Winter holen; zum anderen soll es die Titel gebende filmische Weltreise durch 14 Nationen ermöglichen, die sich im besten Falle während der zehn Festivaltage zu einer großen, imaginativen Kartographie der globalen Gegenwart zusammenschließen. Das 2018er Line-up mutete zumindest auf dem Papier wie ein Who-is-Who des auteuristischen Weltkinos an: Nuri Bilge Ceylan (Türkei), Claire Denis (Frankreich), Jia Zhangke (China), Yorgos Lanthimos (Griechenland), Hirokazu Kore-eda (Japan), Lee Chang-dong (Korea), Jafar Panahi (Iran), Carlos Reygadas (Mexiko) und dazu noch das späteste Spätwerk von Jean-Luc Godard und der Locarno-Gewinner A Land Imagined von Siew Hua Yeo aus Singapur – das ist die oberste cinéphile Liga, von der die Berlinale bisher nur träumen konnte, sie in ihren Wettbewerb zu kriegen. Aber vielleicht wird ja spätestens 2020 alles anders, wenn der bisherige Locarno-Direktor Carlo Chatrian Dieter Kosslick ablöst. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Dass der 2018er-Jahrgang aber den versprochenen Höhenflug über den Globus nicht ganz einlösen konnte, sondern oftmals zur Bruchlandung führte, lag sicherlich nicht an der edel kuratierten Selektion, sondern an einigen der genannten Protagonisten selbst, zumindest an jenen, deren neueste Machwerke ich leider über mich ergehen lassen musste. Um es gleich vorwegzunehmen: Vor allem an den Filmen von Reygadas, Panahi und Ceylan – in zweien davon sind die Regisseure zugleich ihre eigenen Hauptdarsteller – ließ sich ein unangenehmer Trend zur narzisstischen Selbstbespiegelung und zum archaisch aufgeblasenen Geschlechterkampf beobachten. Mit anderen Worten: ein Weltkino ohne Welt, das sich ganz ins Private zurückgezogen hat, um dann dieses Private als die ganze Welt auszugeben. Im schlimmsten Fall ist das zutiefst reaktionär (Reygadas), im nicht ganz so schlimmen Fall pseudo-feministisch (Panahi) und im mittelmäßigen Fall gediegen und dekorativ (Ceylan).

Das Martyrium des Juan

Fangen wir mit dem Schlimmsten an: auf einer luxuriösen Ranch in Mexiko, in der sich sowohl der wohl wenig fiktionale Schriftsteller Juan (gespielt eben von Reygadas selbst) mit seiner Frau Ester (gespielt von Reygadas Ehefrau Natalia López) sein eigenes Cowboy-Land geschaffen hat. Irgendwie handelt es sich bei Juan, so erfährt man bei einem Abstecher zu einer Preisverleihung, wohl um den mexikanischen Nationalpoeten überhaupt, denn anders wären sein gigantischer Grundbesitz inklusive durchgestylter Hacienda wohl auch kaum zu erklären. So stellt sich Reygadas in aller Bescheidenheit also seine eigene Führungsposition im mexikanischen Kino vor: als Alleinherrscher. Vielleicht auch, weil die Kollegen Cuarón und Iñárritu längst vornehmlich in Hollywood arbeiten, geriert sich nun Reygadas als der neue Kinosheriff, der John Wayne Mexikos.

So gewaltig ist sein Ego, dass nun die ganze Welt an seiner Ehekrise teilnehmen soll, die hier zum metaphysischen Stierkampf der Geschlechter hochgepitcht wird. Noch schlimmer wird Reygadas patriarchales Machtgebaren dadurch, dass er im Zugeständnis an den libertären Zeitgeist eine polyamouröse Ehegeschichte erzählt, denn welcher Mann will noch spießig auf der sexuellen Treue seiner Frau beharren? So ist sie halt: „our time“. Open minded sind ja wir alle, als freie Künstler umso mehr. So macht auch Ester kein Geheimnis daraus, dass sie des Öfteren mal eine kleine Affäre hat, vielleicht auch darum, weil Juan seine libidinösen Energien ganz bei der Pferde- und Rinderzucht verausgabt. Als Ester aber ein offenes Techtelmechtel mit dem US-amerikanischen Farmer Phil beginnt, drückt das erheblich auf des Dichters Gemüt, da der gern auch mal koksende und überhaupt etwas hippere Phil doch auch ein guter Ranch-Buddy von ihm ist. Da kann man sich noch so aufgeklärt einreden, dass man super tolerant ist. Am Ende hilft es doch nichts, ist die Eifersucht doch eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.

Gute Filme über Eifersucht waren immer auch komische Filme, man denke nur an Buñuels El oder auch Scorseses Raging Bull. Aber Reygadas sind seine eigenen Gefühle von solch einem heiligen Ernst, dass Our Time zu einem wahren Martyrium des Juan ausufert, der sich masochistisch peinigt, in dem er seine Frau einem anderen Freund von ihm zuführt, um sie dann beim rumpelnden Sex zu beobachten. In einer oral besonders unangenehmen Szene monologisiert er dann schmatzend und knirschend über sein ach so großes Leid. Ein katholisches Faible für Sex, Gott und Tod hatte Reygadas ja schon immer, sei es in den kreatürlichen Vögeleien von Battle in Heaven oder dem Wunder der Wiederauferstehung seiner Carl-Theodor-Dreyer-Paraphrase Stellet Licht. Was aber Our Time in unerträglich langen drei Stunden an bombastischer Nabelschau aufführt, sucht schon seinesgleichen. So mündet die Passion des Carlos Reygadas konsequenterweise in seiner Apotheose als (Kino-)Gott: Im Point-of-View-Blick über Mexiko City während einer Fluglandung spricht Reygadas Off-Stimme aus dem Himmel zu uns Sterblichen. Obwohl stilistisch sicher anders geartet, gibt es im zeitgenössischen Kino vielleicht nur Terence Malick, der sich so schamlos der Religion bedient, um die schöne Seele des weißen reichen Mannes reinzuwaschen. Nur hat Malick zum Glück noch keinen Film mit sich selbst in der Hauptrolle gedreht.

Reygadas negativer Narzissmus geht so weit, dass ihm gerade die völlig enthemmte Zurschaustellung seiner eigenen Erbärmlichkeit zu einem Triumph gerät. Wenn sich in billigster Tiersymbolik am Ende des Films zwei Stiere einen Kampf auf Leben und Tod liefern, möchte Reygadas uns mit pseudo-feministischer Hinterhältigkeit glauben machen, dass letztendlich die starke Frau als Siegerin hervorgeht. Wir können aber sicher sein, dass es Reygadas selbst ist, der sich in dem rasenden Bullen inkarniert hat. So widerwärtig der Film in dieser Megalomanie seines Regisseurs auch ist, so enthält er doch eine kurze großartige Szene, die Fairness halber erwähnt werden muss: Als Ester in postkoitaler Euphorie im Auto nach Hause fährt, schneidet Reygadas kurze Fragmente vom Sex mit Bildern vom Inneren des Automotors zusammen. Sex Drive als Car Drive, so kompakt hat man das seit Cronenberg’s Crash nicht mehr gesehen. So richtig super wird diese Szene aber nur durch die Musik: „Carpet Crawlers“ von Genesis, Peter-Gabriel-Phase, aus dem „The Lamb Lies Down on Broadway“-Album“ von 1974. Ein Traum von einem Song. Zumindest scheinen in den teuren Teakholzregalen von Reygadas Hacienda ein paar gute Platten zu stehen.

Auf dem Schmalspur-Streifen

Auch Jafar Panahis Drei Gesichter ist Zeugnis eines großen Regisseuren-Egos, auch weil sich Panahi hier gar nicht erst groß fiktionalisiert, sondern unter eigenem Namen auftritt. Solch eine Form der Dokufiction ist im Festivalbetrieb ja äußerst angesagt, zudem hat Panahi natürlich im Westen einen politischen Bonus, weil er seit seiner Verhaftung im Jahre 2010 und der anschließenden Berufsbeschränkung als der große Dissident des iranischen Kinos gilt. Vielleicht hat Panahi diese große Publicity nicht unbedingt künstlerisch gut getan, inszeniert er sich in Drei Gesichter doch ganz unironisch als kontrollsüchtiger Filmemacher, dem niemand, vor allem keine Frau, in sein ehrenwertes Handwerk zu pfuschen hat.

Dies ist umso problematischer angesichts der Tatsache, dass sich der Film als pro-feministische Intervention versteht, der die Repression der iranischen Frauen innerhalb der Filmbranche zum expliziten Thema hat: Panahi macht sich mit der bekannten Schauspielerin Behnaz Jafari mit dem Auto auf die Suche nach dem Mädchen Marizeh, die in einer Handyvideonachricht an Jafari vermeintlich Suizid begangen hat.

Drei Gesichter von Jafar Panahi / © Jafar Panahi Film Production

Mit der langen Autofahrt in die bergige Provinz Ost-Asarbaidschans verneigt sich Panahi vor Abbas Kiarostamis Film Der Geschmack der Kirsche (1997), in dem ein suizidaler Regisseur einen ruhigen Platz zum Sterben sucht, aber durch unerwartete Begegnungen seinen Plan immer wieder aufschieben muss. Aber was bei Kiarostami eine neorealistische Spurensuche war, die in den beweglichen Rahmungen des Autofensters den Blick auf eine Welt eröffnete, die sich dem Fahrplan des Regisseurs immer auch quer stellte, so hat Panahi in Drei Gesichter das Lenkrad fest in der Hand. Dieses in die Hände eine Frau zu geben, steht für ihn außer Frage. Panahi besteht auf seinem Herrensitz auf Autosessel und Regiestuhl und weist Jafari immer wieder streng zurecht. Scripted Docufiction könnte man das vielleicht nennen. Die iranische Journalistin Fahime Farsani hat ganz richtig auf den Anti-Feminismus eines als feministisch getarnten Films aufmerksam gemacht, in ihrem hellsichtigen Text hat sie entgegen der Lobhudelei der Filmkritiker nach der Cannes-Premiere alles Nötige zu Drei Gesichter gesagt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass Panahi vielleicht deshalb so herrisch und missmutig agiert, weil sich hinter der getarnten Hommage an Kiarostami ein tief sitzender Komplex verbirgt. Panahi kann es mit der Größe des verstorbenen Meisters wohl doch nicht ganz aufnehmen, und das scheint er zu spüren. So mutet die intendierte Verbeugung wie eine aggressive Wiederholung an, als wolle Panahi Kiarostami auf seinem eigenen Terrain schlagen, aber letztlich anstatt auf wunderschön verschlungenen Wegen (die in allen Filmen Kiarostamis als poetische Gestalt auftauchen) nur auf dem Schmalspur-Streifen.

Was bei Reygadas der Größenwahn war, ist bei Panahi der Minderwertigkeitskomplex, und bekanntlich sind beide ja oft zwei Seiten derselben Medaille. Als individuelle Neurose der Privatpersonen könnte uns das natürlich herzlich egal sein, aber indem beide ihre schlechte Laune so unverhohlen zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Filme machen und mit ihren Befindlichkeiten den Zuschauern auf die Pelle rücken, ist es halt nicht egal.

Zwischen Nihilismus und Traditionalismus

Zum Glück geht Nuri Bilge Ceylan viel diskreter als seine beiden Kollegen vor, obwohl auch er einst in Iklimler (2006) gemeinsam mit Ehefrau vor und hinter der Kamera stand, und obwohl auch er mit Vorliebe Alter-Ego-Figuren agieren lässt, die enorme Probleme haben, sich als Künstler oder Intellektuelle zu subjektivieren. Aber Ceylan beobachtet seine Figuren zugleich mit einer kühlen Distanz, die jeder falschen Weinerlichkeit und Innerlichkeit zuvorkommt. Unvergesslich die Szene in dem Cannes-Gewinner Winter Sleep (2014), in dem der alternde, arrogante Möchtegern-Intellektuelle Aydin während eines Saufgelages zu kotzen beginnt, nachdem er zuvor ununterbrochen Frau und Schwester mit moralinsauren Tiraden vollgeschwafelt hatte. Was als Sprache aus seinem Maul kommt, ist Erbrochens, ist selbst zum Erbrechen. Dass Aydin von seinem selbsterklärten Monumentalwerk, einer Geschichte des türkischen Theaters, keine einzige Seite verfasst hat, versteht sich von selbst.

The Wild Pear Tree von Nuri Bilge Ceylan / © nuri bilge ceylan / nbcfilm

Eine jüngere Version von Aydin ist Sinan (Aydin Dogu Dermikol), der zu Beginn von The Wild Pear Tree in seine ihm verhasste Heimatstadt Çanakkale zurückkehrt. Zwar mit einem Uniabschluss in der Tasche, aber mit wenig berufssicheren Plänen für die Zukunft, abgesehen von dem unbedingten Wunsch, ein großer Schriftsteller zu werden. Über seine Heimatstadt möchte er gern „essayistische Meta-Fiktion“ oder etwas Ähnliches verfassen, wie er im Gespräch mit der lokalen Schriftstellerautorität großspurig verkündet. Dementsprechend hochnäsig benimmt er sich gegenüber seiner Mutter, die nur mit großen Mühen die Familie finanziell zusammengehalten hat, nachdem der Vater Idris, ein sympathischer Spaßvogel, alles Vermögen beim Glücksspiel verschleudert und sich in eine karge Bauernhütte zurückgezogen hat.

Im Kern dreht sich The Wild Pear Tree um das belastete Verhältnis zwischen Vater und Sohn: Sinan verachtet seinen Vater als provinziellen Loser, aber wünscht sich doch heimlich seine Anerkennung, auch nachdem sich sein Buch beim lokalen Händler kein einziges Mal verkauft hat. Ceylan inszeniert die ausufernden Wortgefechte gewohnt gediegen in ruhigen Breitwand-Tableaus. Sein analytischer Blick entlarvt den infantilen Weltschmerz von Sinan in seiner ganzen Lächerlichkeit. Trotz dieser unbestreitbaren Qualitäten hat man bei The Wild Pear Tree doch das Gefühl, dass sich Ceylan allzu abgezockt aus den Formeln des globalen Autorenkinos bedient: Da zittern mal die Blätter des titelgebenden Birnenbaums dekorativ im Wind, da wird melancholisch in Schneelandschaften kontempliert, da werden rückwirkend lange Sequenzen in Hong-Sangsoo-Manier als Träume umkodiert, wie überhaupt Ceylan des Öfteren mit wenig subtilen surrealen Einschüben aufwartet, die den allzu entschleunigten Erzählfluss wohl ein bisschen aufbrechen sollen.

Am Ende gibt es für Sinan nur die Alternative zwischen Selbstmord (Suizid scheint wohl gerade en vogue zu sein) oder der Rückkehr zur väterlichen Erde. Ob Ceylan wirklich der Malaise des Intellektuellen das rohe Bauernleben als Heilmittel verordnen will, sei einmal dahingestellt. Trotzdem irritiert der Defätismus der finalen Geste, die zwischen Nihilismus und Traditionalismus keine anderen Optionen mehr zu kennen scheint.

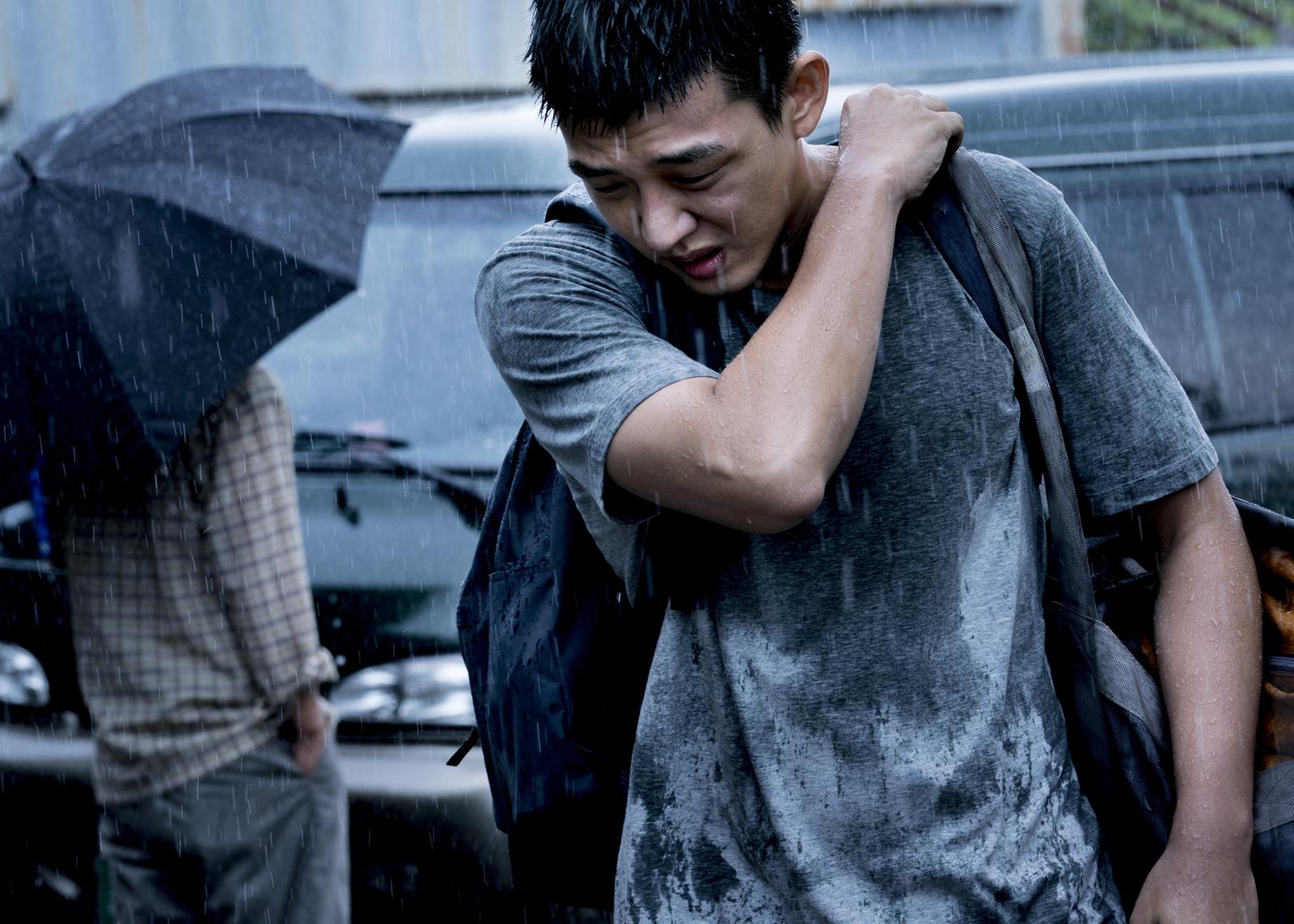

Burning von Lee Chang-dong / © Pinehousefilm 2018

Ist The Wild Pear Tree ein Beispiel dafür, wie sich die Tropen des Weltkinos langsam verbrauchen, so baut der Koreaner Lee Chang-dong mit Burning aus denselben Formeln den perfekten Arthouse-Film. Nichts an Burning ist neu: Auch hier gibt es einen jungen prekären Möchtgern-Schriftsteller namens Jong-su (Yoo Ah-in), der in der tristen Transitstadt Paju an der Grenze zu Nordkorea vor sich hin gammelt. Nachdem er seine ehemalige Nachbarin Hae-mi (Jeon Jeong-so) trifft, und durch sie auch auf den dekadent-hedonistischen Ben (Steven Yeun aus The Walking Dead), verstricken sich die drei in eine fatale Psychodynamik. Als Allegorie der koreanischen Klassengesellschaft ist Burning zu schematisch, Haemis späteres Verschwinden zu sehr aus der guten alten Antonioni-Trickkiste gegriffen und auch der non-narrative freischwebende Kameraschwenk über den Sonnenuntergang ist mittlerweile Weltkino-Standard. Und doch stimmt in Burning alles – das Timing, der exzellente Soundtrack und vor allem die präzise Topographie koreanischer Nicht-Orte zwischen heruntergekommen Gewächshäusern und Gangnam-Style. In Filmen wie Burning findet sich das Versprechen des Festivals eingelöst, mit dem Kino an einen Ort zu reisen, in der die Welt nicht mit dem eigenen Ego zusammenfällt.