Willkommen im Daten-Neolithikum!Das große Thema Angst bei der Transmediale 2016

12.2.2016 • Kultur – Text: Vanessa Oberin

Bild: Julian Stahl/Transmediale 2016 via Flickr

Vier Tage war Das Filter-Autorin Vanessa Oberin auf der Transmediale in Berlin unterwegs und bekam es wortwörtlich mit der Angst zu tun. In ihrem ausführlichen Report berichtet sie von ihren Highlights, der Bemühung um neue Diskurse, „feinem“ Lach-Yoga und digitalem Analphabetismus.

Gleich im ersten Absatz des kuratorischen Statements von Transmediale-Leiter Kristoffer Gansing und seinem Team stehen jene Worte, die in mir mittlerweile nur noch einen unweigerlichen Impuls auslösen: nervöses Weiterscrollen. „Der Krieg gegen den Terror, Wirtschaftswachstum, die Flüchtlingskrise, Klimawandel und Big Data (…)“, das sind Reizbegriffe, die im Newsfeed häufiger auftauchen als das Amen in der Kirche und die auf ungeheure Weise instrumentalisiert werden – sie gehen mir kaum über die Tastatur. Wann immer ich doch einen dieser unzähligen Artikel lese, die sich den Gegenwartsproblemen widmen, bleibt am Ende nur Ratlosigkeit zurück. Zweifelsfrei drückt sich in diesen Schlagworten aus, worüber wir reden müssen, gleichzeitig scheint die Reduzierung der Diskurse auf diese Begriffe und ihr Missbrauch eben genau das zu erschweren. Brauchen wir also eine neue Sprache für das, was wir gegenwärtig kaum fassen können? Das Konzept der diesjährigen Transmediale zumindest setzt genau dort an. Mit „Coversationpiece“ nehmen Gansing und Team Bezug auf ein Malereigenre des 17. und 18. Jahrhunderts, das sich bürgerlichen Gesprächsszenen widmete. Wenngleich an diesem Genre aus heutiger Sicht einiges zu kritisieren ist, überträgt es seinen Kerngedanken ins 21. Jahrhundert, mit der Idee, zunächst einmal eine weiße Leinwand für „neue Vokabulare und Sensibilitäten“ zu spannen.

##Fünftägige Gesprächstherapie

Den roten Faden im sonst erdrückend umfangreichen Programm bilden vier Themenstränge: Anxious to Act, Anxious to Make, Anxious to Share und Anxious to Secure. Die Diagnose ist schnell gestellt: Es geht um Angst als Dreh- und Angelpunkt unserer Handlungen im postdigitalen, spätkapitalistischen Zeitalter. Der Patient: das Gespräch. Von klassischen Talks und Podiumsdiskussionen zu Hybrid-Events, Panic Room Sessions, Performances und Screenings muss der Patient einiges über sich ergehen lassen. Sowohl die Moderatorinnen und Moderatoren als auch das stark involvierte Publikum lassen aus diesen experimentierfreudigen Formaten keine leeren Versprechen werden; das „Wie“ des Gesprächs sitzt tatsächlich immer mit im Raum, das „Was“ stellt unentwegt Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Formaten her.

Auch wenn sich die Transmediale immer wieder vorwerfen lassen muss, undurchdringbar und kryptisch zu sein, sind Gansing und Team überaus bemüht, Bezüge zwischen den Formaten herzustellen und das Diskutierte im Diskurs zu verorten.

Die Frage nach unserer menschlichen Existenz unter digitalen Bedingungen ist ohnehin schwer greifbar zu machen, sodass sich eigentlich erst am letzten Tag des Festival ein leiser Schimmer davon einstellt, was das eigentlich für eine Zeit ist, in der wir leben. Die Frage ob die diesjährige Transmediale im Haus der Kulturen der Welt ihrem eigenen Anspruch, einen neuen Weg einzuschlagen, gerecht geworden ist, lässt sich angesichts des gefüllten Programms und der Komplexität des Gegenstands nur subjektiv beantworten. Es liegt also nahe, sich in einem Rückblick den Zwischentönen und persönlichen Eindrücken zu widmen.

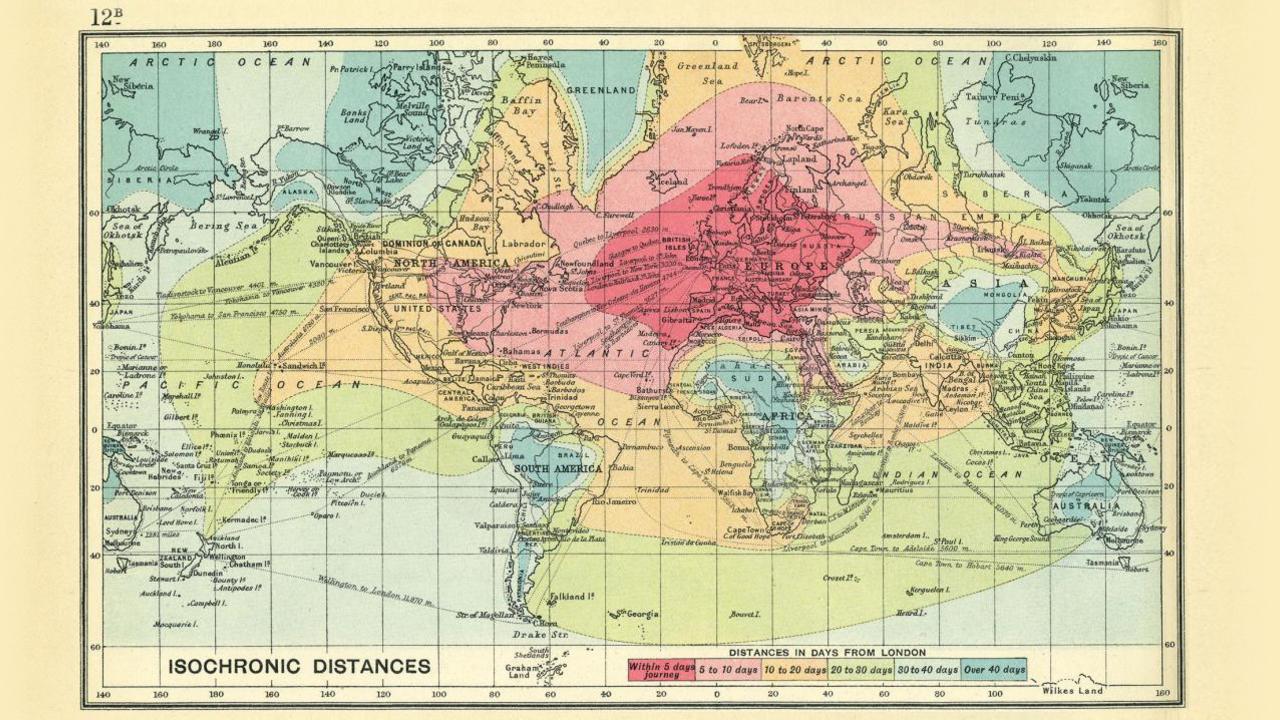

##Donnerstag: Everything Will Be Fine – Working Anxiety

Der erste Tag der Transmediale beginnt für mich mit einem dreistündigen Workshop. Erstanamnese sozusagen. Anxiety ist für dieses Format ein überaus passendes Stichwort, schließlich weiß man bei einem Workshop nie, ob man sich am Ende nicht mit einem Mikro in der Hand auf der Bühne wiederfindet – das Versprechen „Everything Will Be Fine“ nehme ich also beim Wort. Die etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich vermutlich jede Menge Interessantes zu erzählen hätten, warten auf den Beginn des Workshops und schauen auf ihre Smartphones, meine Wenigkeit eingeschlossen. Mir erschien die Transmediale schon vorher als einer der wenigen Orte, an dem niemand jemals etwas von Phubbing gehört hat und an dem das sonst verteufelte Smartphone-Anstarren sozial legitimiert ist. Aus gutem Grund: Hier scheinen Menschen zusammenzukommen, die nicht mehr an die alte Analog-Digital-Dichotomie glauben und der Technikdurchdringung unseres Lebens weniger ängstlich begegnen.

Was zum Teufel ist eigentlich so toll am Fine-Sein?

Aber natürlich kommt es alles anders. Nishant Shah, einer der Hosts dieses Workshops, fordert uns zur Begrüßung auf, unsere digitalen Schneckenhäuser zu verlassen und mit ihm indisches Lachyoga, also Lachen ohne Grund, zu praktizieren. Wenn ich mich richtig erinnere, nutzen an dieser Stelle einige die Gelegenheit, vorzeitig den Raum zu verlassen und es so aussehen zu lassen, als hätten sie sich in der Veranstaltung geirrt. Entgegen meiner eigenen Skepsis bietet das absurd erzwungene Lachen schnell den eigentlich Lachanlass und wenn ich mich so umschaue, scheinen auch alle anderen ziemlich witzig zu finden, was gerade passiert. Laut Ankündigung und gemäß der Idee von Conversationpiece will der Workshop „neue Vokabulare, Visionen und Praktiken für die Auseinandersetzung mit den Ängsten des digitalen Zeitalters“ entwickeln. Nishant Shah spricht zunächst einmal aber über fineness. Was zum Teufel eigentlich so gut sein soll am fine-sein, welches Versprechen darin liegt. Wieso geschieht eigentlich alles im Namen oder zum Zweck von fineness? Und zu welchem Preis? Wer hat fineness verdient und wer bedroht sie? Oder liegt die Bedrohung im digitalen Zeitalter nicht gerade im Imperativ von fineness? Shah, der das Zentrum für Internet und Gesellschaft im indischen Bangalore mitbegründet hat und derzeit an der Leuphana Universität lehrt, sieht in unseren intimen Beziehungen mit Technologie keinen Platz für Ängste und Probleme, was sie wiederum problematisch macht. „When did you last come across something in your Facebook feed threatening your fineness?“ ist eine Frage die sich ihm angesichts der Säuberungs- und Zensurmechanismen von Facebook stellt.

Besondere Sorge bereiten ihm Apps wie Invisible Boyfriend und Invisible Girlfriend, mit denen vor allem junge Menschen ihrer Umwelt und irgendwie auch sich selbst vortäuschen, eine Beziehung zu führen. (Ich schreibe „vortäuschen“ obwohl ich an dieser Stelle eigentlich nicht darüber urteilen möchte, ob es Beziehungen zwischen Menschen und technischen Anwendungen oder Geräten geben kann.) „Tired of being judged for being single? Build a Boyfriend that works for you.“ – „Get what you deserve. Build a better Girlfriend.“ Allein die Claims der beiden Apps sprechen Bände. Gleichzeitig stigmatisieren solche digitalen Technologien mit ihren Unterstellung den (Single-)Menschen überhaupt erst. Für Shah ist das Interessanteste und Überraschendste an diesen Anwendungen, dass hinter ihnen nicht nur ein ominöser Algorithmus steckt, der schon vor uns weiß, was wir hören wollen, sondern eine ganze Microworker-Armee, also echte Menschen, die möglicherweise hunderte digitale Beziehungen gleichzeitig führen. Menschliche Kommunikation kann also ganz offenbar immer noch nicht von künstlicher Intelligenz betrieben werden, was das Versprechen dieser Apps umso unglaubwürdiger macht. Um auf die Ängste zurückzukommen, erzählt Shah von den Auswirkungen, die dieses Wissen um die tatsächlichen Personen hinter den unsichtbaren Beziehungspartnern hat: Wer die App nutzt, nimmt diese Beziehungen noch ernster, weil die fiktionalen Partner plötzlich einen „echten“ Kern zu haben scheinen haben. Die Microworker hingegen klagen über Erschöpfung und emotionale Verausgabung.

Emilie Friedlander, die für ihre „Social Anxiety“-Kolumne einen Selbstversuch mit der App gestartet hat, berichtet: „Invisible Boyfriend is depressing because it is a reminder that people whose realities do not conform to a very specific heteronormative trajectory—dating, engagement, marriage, children—still feel the need to lie about their lives to fit in.“ Die App bietet durchaus keine Lösung an, sondern bestätigt dieses gesellschaftliche Bild nur weiter. Die Journalistin resümiert, dass wir offenbar mit zunehmender digitaler Kommunikation immer stärker dazu neigen, Beziehungen überwiegend in unserem eigenen Kopf auszuleben.

Wenn wir also durch die wenigen digitalen Zeugnisse unseres invisible Boy- oder Girlfriend unser gesamtes Umfeld glauben machen können, dass wir in einer Beziehung sind (dass also alles fine ist): Was verrät das eigentlich über uns und die Liebe im digitalen Zeitalter?

##Feminist Rapid Prototyping

Nach weiteren kurzen Impulsvorträgen, leitet Elizabeth Losh, die Gründerin vom FemTechNet, den praktischen Teil des Workshops ein: feminist rapid prototyping. Loshs Aufgabenstellung: „Macht euch Gedanken über eine bedrohte unsichtbare Lebensform, die ihr retten möchtet und baut ein Modell des dafür benötigten Survivaltools.“ Solch eine bedrohte Lebensform könnte z.B. eine Sprache sein. Zur Verfügung stehen unterschiedliche Materialien: Papier, Magazine, Klebstoff, Moosgummi. Unter dem Eindruck des vorher Gesagten, entscheiden sich die Gruppen – ohne dass es vorgegeben gewesen wäre – überwiegend für menschliche Eigenschaften, die vom Digitalen bedroht sind. Am vielsagendsten von den vorgestellten Ergebnissen ist wohl die Erfindung einer Brille, die unsere „digital illiteracy“ für eine selbstbestimmte Zeit wiederherstellen kann.

Digitaler Analphabetismus also? Zumindest eine neue Vokabel in meinem Wortschatz, die ich vom ersten Tag der Transmediale mitnehme. Bleibt nur die Frage, ob sich dieses Tool als hilfreich erweist im Umgang mit den Herausforderungen der digitalen Gegenwart.

##Freitag: Inner Security

Am zweiten Tag moderiert Theresa Züger, die den Stream „Anxious to Secure“ verantwortet und Doktorandin am HIIG (Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft) ist, ein Hybrid-Event unter dem Titel „Inner Security“. Ihre drei Gäste widmen sich den Themen Angst und Sicherheit aus unterschiedlichen Perspektiven: Sicherheitsforschung und Psychologie, der politischen Philosophie und der Kunst. Anlass, diesen Themenkomplex aus so unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten, bietet die Gegenwart zweifelsfrei. Züger bemerkt, dass mittlerweile rund die Hälfte der US-Amerikaner im Alter von 32 Jahren zu Angststörungen neigen oder bereits Erfahrungen damit gemacht haben. Die Zahlen in Europa sind ebenfalls erschreckend hoch.

Ein deutliches Warnzeichen an Gesellschaft und Politik – und trotzdem wird die psychische Gesundheit nach wie vor als individuelles Problem behandelt, um das sich jede und jeder Einzelne bitte selbst zu kümmern hat. Das Videoessay der britischen Künstlerin Sophie Hoyle behandelt diese Pathologisierung von Angst unter den spätkapitalistischen Bedingungen und ich fühle mich direkt an Nishant Shahs Angriff auf das Konzept der fineness am Tag zuvor erinnert. Sophie Hoyle führt meinen Fragenkatalog fort: Wieso lassen wir unsere Angststörungen in ökonomischen Kurzzeit- und Verhaltenstherapien behandeln, die allem voran unsere Funktionalität und Arbeitskraft wiederherstellen, uns aber nicht nachhaltig stärken? Wieso gibt es ein Milliardengeschäft mit nachgewiesen wirkungslosen Psychopharmaka?

Wieso wird Angst nicht als kollektives Gesellschaftsphänomen von der Politik wahr- und ernstgenommen, sondern höchstens für die eigene Machtausweitung im Namen von Sicherheit missbraucht?

Der Philosoph Martin Hartmann spricht über das aktuell geringe Vertrauen in Regierungen und sieht eine der Ursachen in der Spannung zwischen subjektivem und objektivem Sicherheitsempfinden. Die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit anderer sinkt zudem mit der Zunahme von Maßnahmen wie Überwachung und Vorratsdatenspeicherung. Ich assoziiere damit sofort ein Alltagsszenario, das bestimmt vielen vertraut ist: Polizeipräsenz beispielsweise löst meist wider Erwarten kein beruhigendes Gefühl aus – ganz im Gegenteil fühlen wir uns plötzlich daran erinnert, dass etwas unsere Sicherheit gefährden könnte. So wie ein „Alles wird gut“ eigentlich überhaupt nicht beruhigend auf jemanden wirkt, der gerade eine Panikattacke durchlebt, vermag ein „Wir schaffen das“ vermutlich auch einer ängstlichen Bevölkerung kein Sicherheitsgefühl zu geben.

Membranes (2015) Sophie Hoyle, Photo by Rebecca Lennon

Was soll das eigentlich sein, Sicherheit?

Am zweiten Tag habe ich zwar kein neues Wort gelernt, aber eins, von dem ich immer dachte, seine Bedeutung zu kennen, sehe ich nun in einem anderen Licht. Was soll das eigentlich sein: Sicherheit? Was wir als Sicherheit betrachten, definiert sich immer in Relation zu Gefahr und Risiko, in Beziehung zu Erfahrungen und Entscheidungen. Vielleicht findet gerade die sogenannte German Angst eine Erklärung in der doppelten Wortbedeutung von „Sicherheit“, das nämlich im Englischen nicht nur „security“ bedeutet, sondern auch „certainty“. Was paradox ist, denn naturgemäß ist security niemals certain. Solange wir den Anspruch verfolgen, diese beiden Bedeutungen von Sicherheit zusammenzubringen, sind wir offenbar fern davon, das Restrisiko und damit auch die Angst zu akzeptieren, die das Leben nun einmal mit sich bringen und die mit keinen denkbaren Maßnahmen zu minimieren oder zu umgehen sind.

##Samstag: New State of Mind

Sicherheit ist auch das Thema des Panels „New State of Mind“, mit dem Tag 3 der Transmediale für mich beginnt. Es geht nun aber um die „allumfassenden Sicherheitsbestreben“, die sich an Ländergrenzen, in „gesellschaftlicher Kategorisierung und Auswertung von Identitäten“ manifestieren. Für die Diskussion hat Theresa Züger neben zwei weiteren Referenten auch Didier Bigo eingeladen, der in seinem Vortrag noch einmal auf den unmittelbaren Zusammenhang von Sicherheitsmaßnahmen und Ängstlichkeit eingeht. More security = more insecurity. So einfach ist das – und so komplex zugleich.

Geoffroy de Lagasnerie erläutert, warum wir unter der aktuellen Sicherheitspolitik kontinuierlich verlernen, uns eine andere Politik vorzustellen. Die Arten wie wir gegen das System aufbegehren können, sind seiner Ansicht nach bereits alle im System angelegt, was sie wiederum entkräftet. Sein Plädoyer für eine neue kritische Theorie ist mir sympathisch, doch wie diese genau aussehen soll, kann ich mir nur schwer vorstellen. Wir sollen uns als politische Subjekte neu definieren, schlägt er vor und nennt als Beispiel die Whistleblower der letzten Jahre: Assange, Snowden, Manning. Aus dem Publikum kommt eine verständlicherweise empörte Reaktion zu dieser Aufforderung: Denn um Whistleblower zu werden, muss man sich vorher erst einmal in der entsprechend mächtigen Position befinden. Was ist aber mit denen, die keine Macht haben? Die Antwort darauf werde ich in Lagasneries aktuellem Buch „Die Kunst der Revolte“ suchen.

##Sonntag: Anxious to Act

Der Themenstrang Anxious to Act blickt fünf Jahre nach den Revolutionen im arabischen Raum und der Occupy-Bewegung auf das Verhältnis von Widerstand und „medienbasiertem Handeln“, das nach den Snowden-Enthüllungen als ein zunehmend beschränktes und widersprüchliches erscheint. Medienbasiertes Handeln meint das Handeln mit und durch Medien, sowohl aufseiten der vermeintlich Machtlosen als auch Mächtigen. Man denke an die Rolle, die Handyfotos in den Protesten der letzten Jahre gespielt haben, aber auch das ständige Ausgesetztsein aller im Blickfeld von Überwachungskameras und Drohnen.

Die Keynotes von Hito Steyerl und Nicholas Mirzoeff nähern sich „Politiken des Visuellen“, die unter genau diesen Vorzeichen stehen. Beide beschäftigen sich schon lange mit den Problematiken gesellschaftlicher Un/Sichtbarkeit und der gegenwärtigen Bedeutung von Sehen und Gesehenwerden im politischen Machtfeld. Konkret wird dies in der Keynote von Mirzoeff, wenn er von der blacklivesmatter-Bewegung spricht und davon, wie die Welt die Polizeigewalt bezeugen konnte, die von Smartphone-Kameras junger Afroamerikaner aufgenommen wurde – visuelles Gemeingut in seinen Augen. Während Mirzoeff diesen Bildern eine große Macht zuschreibt, ist sich Hito Steyerl da nicht so sicher: Während der Diskussionsrunde kommt aus dem Publikum die Frage nach dem Bild des ertrunkenen Alan Kurdi, das sämtliche Tageszeitungen auf ihrer Titelseite gezeigt hatten und das vielfach als jenes Bild gesehen wurde, das endlich mehr Aufmerksamkeit auf die Situation Syriens und der Geflüchteten lenken würde. Während das Bild auch – und das gehört unmittelbar dazu – eine Diskussion darüber auslöste, was überhaupt gezeigt werden dürfe. Eine Position, die wiederum von anderer Stelle als zu bequem verurteilt wurde. Noch während die Fragestellerin ihr Anliegen also formuliert, hält Hito Steyerl sich bereits die Augen zu. Was kann sie zu diesem Bild noch sagen?

##Willkommen im Daten-Neolithikum

Zuvor hatte Steyerl in ihrer Keynote über ein Bild gesprochen, das eigentlich nichts zeigt. Das gesamte HKW-Auditorium blickt auf das eingefrorene Bildrauschen einer Überwachungskamera und versucht es angestrengt zu entschlüsseln. Aber das Bild zeigt nichts. Und doch zeigt es etwas – das versucht Steyerl in ihrem Vortrag zu verdeutlichen. Dieses Bild, von dem aus sie ihre Argumentation entwickelt, ist ein von Geheimdiensten klassifiziertes Bild, das durch Edward Snowden an die Öffentlichkeit gelang. Es ist Sinnbild für ein Zeitalter, in dem Unmengen von (Bild-)Daten gesammelt werden, ohne dass bereits die Technologie zur Verfügung stehen würde, mit der aus diesen Daten die richtigen Informationen gelesen werden könnten. „Data everywhere, but not a drop of information.“ Es sind Daten, die im Namen von Sicherheit gesammelt werden, aus denen Risiken und Gefahren gelesen und abgeschätzt werden sollen, die bislang aber nichts weiteres als Noise für uns sind. Aus unstrukturierten Daten Informationen zu lesen, ist folglich die Aufgabe der Stunde, die sich den Softwareunternehmen dieser Welt stellt. Zuletzt meldete IBM, es habe ein Programm entwickelt, das Terroristen von Flüchtlingen unterscheiden könne, in dem auf Basis von Credit Scores Wahrscheinlichkeiten dafür errechnet würden, ob eine Person ihre wahre Identität angibt. Die Fehleranfälligkeit solcher Anwendungen hat sich bereits in anderen Bereichen gezeigt. Was passiert also, wenn durch solche Software eine neuartige Evidenz entsteht, die aber schlichtweg falsch ist?

Die Problematiken von Big Data entziehen sich zu großen Teilen meinem Verständnis und ich frage mich, mit welcher Selbstverständlichkeit alle eigentlich immer dieses Wort gebrauchen, das etwas bezeichnet, das einfach so viel größer ist als wir. Und dann benutzt Hito Steyerl einen Begriff, der mir sehr wertvoll erscheint: „Daten-Neolithikum“ nennt sie diese merkwürdige Zeit, in der wir leben. Diese neue Vokabel schreibe ich mir gerne auf. Mal sehen, ob sie mir bei der Transmediale 2017 nützlich ist.