Pageturner – Juni 2023: Ankommen, Klarkommen, UmgehenLiteratur von Natasha Brown, Esther Becker und Marlen Hobrack

6.6.2023 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute

Geld ist nicht gleichbedeutend mit Status und Anerkennung. Darüber reflektiert Natasha Brown in ihrem Debüt „Assembly“. Den sozialen Status hat auch Esther Becker in ihrem Roman „Wie die Gorillas“ im Blick – in kurzen episodischen Beschreibungen unserer instagramatischen Selbstdarstellungswelt. Und Marlen Hobrack blickt in „Schrödingers Grrrl“ darauf, was passieren kann, wenn Influencer:innen ohne Influence sich auf Dinge einlassen, die es nicht lohnen, sich auf sie einzulassen. Frank Eckerts Literaturempfehlungen für den Juni 2023.

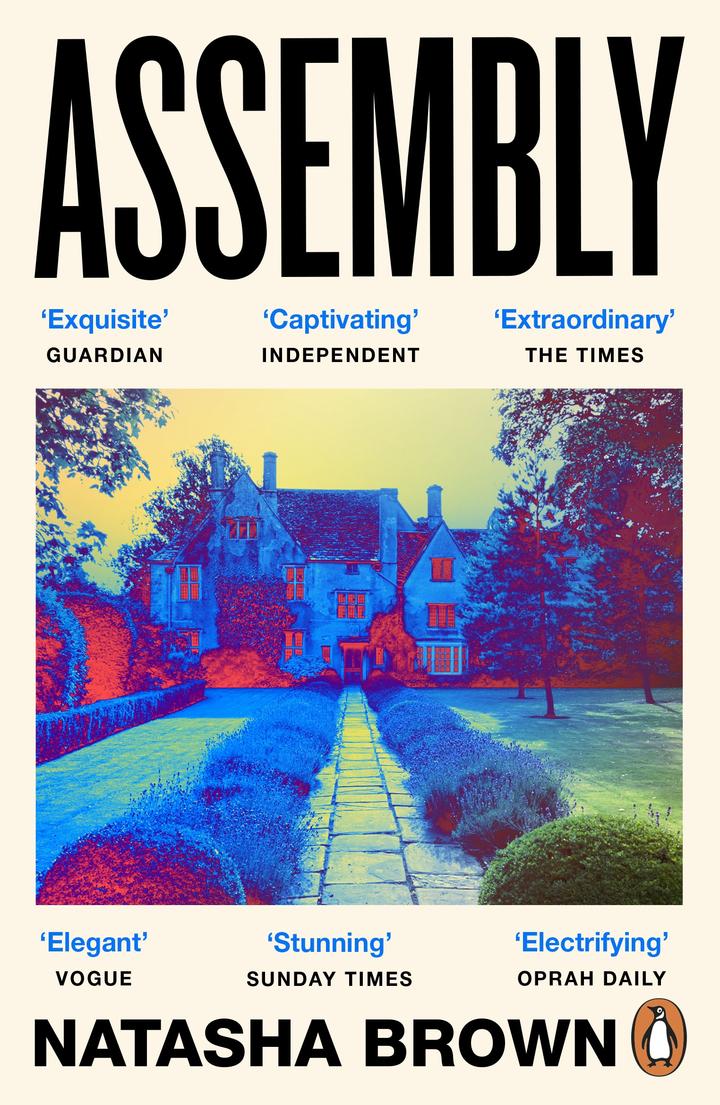

Assembly (Affiliate-Link) | Zusammenkunft (Affiliate-Link)

Natasha Brown – Assembly (Hamish Hamilton, 2021)

Ankommen ist gar nichts. Allerhöchstens ein Anfang. Die harte Aufgabe, die eigentliche Arbeit kommt dann erst noch. Sogar dann, wenn es das Ankommen im mittleren Management einer Investment-Bank ist, und via Boyfriend im Establishment einer britischen Upper-Class-Familie mit altem Geld. Es hilft kein bisschen, schon immer hier gelebt zu haben, weil man dennoch nicht „von hier kommt“. Die harte Arbeit sind nicht die 60+ Wochenstunden in der Bank, sondern das Sozialisieren mit den Lads im Pub. Oder brutaler noch, die Gartenpartys bei den Schwiegereltern in spe, die jederzeit davon ausgehen, man sei eben nur eine Episode, der Junge kriegt sich wieder ein.

Das ultraknappe Debüt der Natasha Brown portraitiert dieses Leben einer Tochter zweiter Generation jamaikanischer Einwanderer im britischen Klassensystem in kristalliner, klarer, kalter, harter Prosa. Kein Satz zu viel, kein Wort verschwendet. Keine Befindlichkeiten, nur die gnadenlos banalen Realitäten eines Lebens entlang von Effizienzkriterien und eines Lebens in der Intersektion, im Zentrum der Intersektionalität. Es sind weniger offener Rassismus oder Sexismus (obwohl es beides gibt) als vielmehr die subtileren Glaswände von Klasse und Herkunft, die sich hier kreuzen und dafür sorgen, dass du nicht dazugehörst und nie dazugehören wirst. Egal wie kaltschnäuzig professionell du agierst, egal wie gut gelaunt du die ständigen Sticheleien weglächelst.

Wenn eine oder mehrere der Zugangscodes zu dieser Gesellschaft nicht stimmen, wartest du draußen beim Servicepersonal. Da hilft auch kein sechsstelliges Einkommen, denn gerade in Großbritannien kennt man den feine Unterschied zwischen Money und Wealth ganz genau. So kommt dann die Diagnose Krebs, fortgeschrittenes Stadium, kaum noch heilbar, für die Protagonistin eher als Erleichterung, als erlösende Bestätigung der eigenen Nichtexistenz. Eine extrem bittere Pointe, die Browns Novelle (oder eher Prosagedicht) noch mehr Punch gibt als es ohnehin besitzt.

Wie die Gorillas (Affiliate-Link)

Esther Becker – Wie die Gorillas (Verbrecher Verlag, 2021)

Es ist nicht so leicht mit der Souveränität über das eigene Leben, der Kontrolle und Macht über das Selbst. Als Mädchen, als Frau mit einem Körper, der nicht in allen Belangen, subjektiv sogar in so gut wie gar keinen, den medialen und Peer-Normen entsprechen will. Auch nicht als Junge oder Mann, die sich ritzen, Kette rauchen oder heimlich schwul sind. Die namenlose Erzählerin in Esther Beckers Debütroman und ihre Freundinnen und Freunde registrieren die systematischen Erniedrigungen und systemischen Beleidigung mit feinen Sensorien, empfinden sie allerdings nicht unbedingt als Drama. Eher schon als mal lästige, tendenziell gefährliche, ätzende Normalität, mit der sich aber meist irgendwie umgehen lässt. An der Schauspielschule, im Uni-Seminar, an der Kunsthochschule genauso wie im Tattoo-Studio, bei der Podologie und beim Yoga.

Es geht in praktisch allen Episoden um eine solche medizinisch-technische Klassifizierung und Normierung in einem System, das nominell das Besondere, das außergewöhnlich Exzellente belohnt. Also superzeitgemäß angepasst unangepasst zu sein. Sehr lässig, vor allem für ein Debüt, wie Becker auf alle melodramatische Überhöhung und zuspitzende Psychologisierung verzichtet. Stattdessen einfach kurze Realitätsflashes vorbeiziehen lässt, vom Brazilian Waxing zur Horrorfilm-Programmkinonacht ins Seminar. Und das deutsche Regietheater sieht hier wie in so einigen Romanen in jüngster Zeit gar nicht gut aus. Weil: Yogalehrerin ist eh viel besser, ist der neue Taxischein.

Schrödingers Grrrl (Affiliate-Link)

Marlen Hobrack – Schrödingers Grrrl (Verbrecher Verlag, 2023)

Die initiale Konstellation könnte zynischer kaum sein: arbeitslose Schulabbrecherin, Möchtegern-Influencerin mit viel zu wenigen Followern, aber immerhin vermarktbarer offensiver Unterschicht-Attitüde wird als Literatinnen-Impersonatorin für den Roman eines „Alt-weiß-cis-wohlhabend“-Autor-Dudes angeworben, um dessen jugendliche Erzählerin in einem glaubhaft authentischen ja geradezu autofiktionalen Licht erstrahlen zu lassen.

Eine massive Herausforderung für die Protagonistin, die zwar die richtige FY-very-much-Einstellung mitbringt, aber eben auch Depressionen als Grundzustand eines Leben im Ungewissen und Uneindeutigen (daher „Schrödingers Grrrl“). Die Schrödingers Quantenbox (ihren Briefkasten) lieber ebenfalls im ungewissen ungeöffneten Zustand lässt, als sich den Rechnungen und Briefen vom Amt zu stellen, gute Nachrichten sind eh selten. Noch dazu war in dem ganzen Setting nie wirklich eine reale Chance für sie vorgesehen. Und wer nie gelernt hat, die „höheren“ Ambitionen für sich selbst und andere auszuformulieren und einzufordern, wird eben schnell wieder fallen gelassen. In diesem Fall als Bauernopfer eines Literaturskandals mit Ankündigung. Gäbe es nicht die prekäre Rest-Wahlverwandschaft, eine menschlich agierende Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt, eine gute Freundin, die alleinerziehende Mutter, dann wäre die instagrammatische Tristesse perfekt. So ergibt sich aber beinahe beiläufig eine kluge Doppelreflektion über Autofiktion und das aller Postmoderne zum Trotz so seltsam persistente Verlangen nach Authentizität in einem vollständig von Berechnung und Kalkül durchwirkten Elendssystem der Verlage, Kurator:innen, Verleger:innen, Marketing- und Rechtsabteilungen auf der einen Seite und der prekären Job-Gigs und Selbstausbeutung auf der anderen. Dazwischen eingeklemmt die Erzählerin, die weder zur einen noch zur anderen Seite Zugang hat.

Beide Seiten benötigen Verbindungen, Schnittstellen, beides muss man sich erstmal leisten können. Richtig, richtig gut ist dann noch on top, dass Marlen Hobrack immer ein gewisses Maß an Restzweifel lässt, ob denn der Roman über einen Roman, der ständig seine eigene Glaubhaftigkeit und Authentizität anzweifelt – zum Beispiel in den Sexszenen –, genau dieses auch mit sich selbst macht. Gerade auch in den Sexszenen.